●はじめに

5歳以上で、おねしょが月に1回以上、3ヵ月以上続く場合を「夜尿症」と診断します。

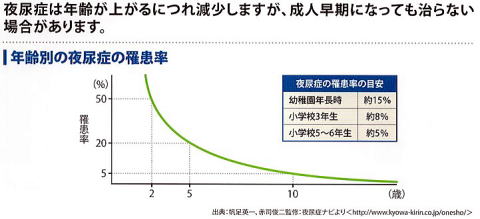

「おねしょ」とは寝ているときに、本人が気がつかないうちにおしっこを漏らしてしまうことです。これは小さい子ではふつうのことであり、年齢が上がっていくと自然と治まっていきます。そのため、夜尿症は10歳ぐらいまでは自然に治るかもしれないから経過をみる、という考えもありました。

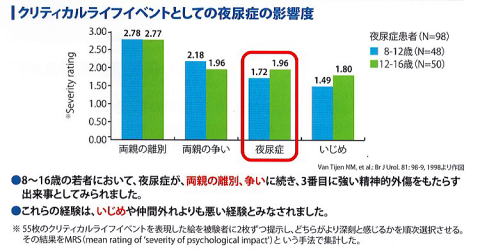

ところが、5歳を過ぎておねしょを繰り返していると、子どもに大きな精神的な傷を負わせることがわかってきました。

たとえば、オランダの調査では、夜尿症は親の離婚、親の不仲に続き、3番目の心理ストレスと評価され、いじめよりも上位にランクされています。

夜尿症は子どもの自尊心が傷ついたり(僕はダメな子なんだ!)、学校や友だちとの関係をうまく築けなくなったりする事例も報告されています。

夜尿症は命にかかわる病気ではありませんが、子ども、親によって大きな負担になる病気です。「いずれ治るから」と漫然と放置し、さまざまな障害を引き起こす事のないよう、自信を持ってお子さまが自分の人生と生活を楽しむことができるよう、現在では積極的な介入・治療が必要だと考えられるようになりました。

当クリニックは、6歳を過ぎた夜尿症のお子さまに積極的な治療を行っています。(→おねしょ卒業!プロジェクト)

●夜尿症の定義

「5歳を過ぎても、週1回以上、少なくとも3ヵ月以上連続して、夜間睡眠中におしっこをもらす状態」を、夜尿症と定義します。

全国で、5~15歳で夜尿症の患者さんは、約80万人いるといわれています。これは、アレルギー疾患に次いで、2番目に多い小児の慢性疾患となります。

5歳の時点では、夜尿症児は5歳児全体の約20%(5人に1人)といわれています。それがその後、1年ごとに10%ずつ減っていきます。7歳で10%、15歳でも1~2%は夜尿症を認め、約0.5%は成人になっても夜尿症が続くといわれています。

小学1年生だと、1クラスに3~4人は夜尿症の生徒がいることになります。しかし夜尿があっても小児科を受診せず、未治療で取り残されているお子さまも多いことは残念です。なぜなら、治療によって、2~3倍も夜尿症の治癒率を高めることが期待できますからです。

●夜尿症の原因

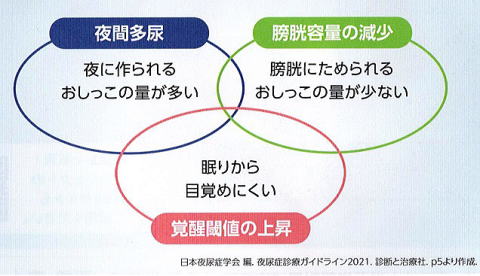

夜尿症の病因は、「多尿のため膀胱から尿が溢れる、膀胱が小さく尿量は普通でも膀胱から尿が溢れる、夜目が覚めず、寝ている間に尿が漏れる」という病態が2~3、重なったもの」と考えられています。

➊夜間多尿

抗利尿ホルモン(ADH)は夜間に分泌が増加し、その結果、夜間は尿量は少なくなりトイレに行かなくても済んでいます。夜尿のお子さまは、抗利尿ホルモン(ADH)の分泌が夜間も増えないために、尿が濃縮されず、夜間でも昼間と同じように多量の尿が作られます。そのため、おねしょをしてしまいます。

➋膀胱容量の減少

夜尿症のお子さまの中には、膀胱が小さかったり、膀胱の緊張が高く、尿をためられない体質の人がいます。この場合は、夜間作られる尿量が多くなくても膀胱に貯めておけないため、おねしょをしてしまいます。

➌覚醒障害

覚醒障害とは、はっきり眼がさめず、ボーとした状態が続くことをいいます。夜尿症は、覚醒障害を持つ子に多く、尿意があってもはっきり目が覚めないため、おねしょをしてしまいます。

また、夜尿症には遺伝的な因子が認められており、片親が夜尿症だった場合は40%、両親が夜尿症だった場合は70%のお子さまに夜尿がみられると報告されています。

また、注意すべきことは、夜尿症の患者の5%未満に、尿路奇形、尿管結石、尿崩症、糖尿病、潜在的二分脊椎、ADHD(注意欠如・多動症)などの土台となる病気(基礎疾患)が見つかることです。

これらの基礎となる病気がある場合は、その治療をしっかり行うことが大切です。

●夜尿症の分類

夜尿症には、幾つかの病型(タイプ)があり、まずどの病型なのか分類することから、診療は始まります。それぞれが、全体の1/3ぐらいずつといわれています。

➊多尿型

夜間作られる尿の量が多いため、膀胱から溢れて、夜尿になるタイプです。

夜間尿量が多い原因は、前章で述べた抗利尿ホルモン(ADH)の分泌が夜間も増えないため、尿が濃縮されず多尿になる場合と、寝る前に水分を取りすぎて尿量が多くなるような、生活習慣に帰因する場合、などが考えられます。

夜間の尿量が、1時間当たり0.9ml/kg(たとえば、6時間睡眠をとった、体重20kgの子なら、108mlとなります)以上だと、夜間多尿と判断します。

➋膀胱型

このタイプは、膀胱で尿を溜める力が弱いため、尿がそれほど多くなくても、漏らしてしまいます。膀胱平滑筋の収縮力が強く、尿道括約筋の排尿抑制が弱いタイプです。

体重当たり7ml(たとえば、20kgの子だと、140ml)以下だと、膀胱で尿をためる力(機能的膀胱尿量)が少ないと判断します。

➌混合型

多尿型、膀胱型、両方の要素を持っているタイプです。

●夜尿症の治療

夜尿症の治療には、生活改善、薬物療法、アラーム療法の大きく分けると3つのアプローチがあります。

①生活習慣の改善

夜間おしっこが多量に作られないよう、生活習慣を整えることから、治療が始まります。この生活習慣を改善するだけで、実に夜尿の1/3は治るといわれています。 以下の項目をしっかり守ることが重要です。

1)早寝、早起き 規則正しい生活をする

夜更かしや不規則な生活は、夜尿を悪化させます。

早寝、早起き、決まった時間の食事を心がけます。朝食と昼食はしっかり食べましょう。夕食は控えめにして、寝るまで2~3時間はあけましょう。

2)水分の取り方に気をつける

朝昼は普通に自由に飲んでかまいませんが、夕食後はコップ1杯程度の水分補給にとどめます(夕食後の水分がおねしょの尿になるため)。

3)塩分をひかえる

塩分の取りすぎはのどが渇き、水分の摂りすぎにつながります。また、塩分の取りすぎは腎臓の負担になります。

4)夜間、トイレに起こさない

夜間トイレに起こすと睡眠が乱れて、夜尿が治りにくくなります。 また、はっきり覚醒せずに排尿することは、おねしょと同じです。

5)寝る前にトイレに行く

夕食後の水分がおねしょの尿になります。就寝前にトイレに行って排尿し、膀胱をカラにしてから、就寝しましょう。おねしょの尿が減ります。

6)便秘に気をつける

大腸に便がたくさん貯まると、膀胱を圧迫して夜尿を悪化させることがあります。便秘に気をつけましょう。便秘でお悩みなら、診察時にいっしょに相談してください。

6)寝ている時に冷えないように気を付ける

冷えは尿量を増やし、膀胱を収縮させます。体を冷やさないように、寝る前には入浴してからだを温めるとよいでしょう。

②薬物による治療

夜尿症治療の薬は大きく分けて、4群になります。

1)抗利尿ホルモン薬

作用機序:腎臓の集合管に作用し、水分の再吸収を増やし、尿を濃縮させ、尿量を減少させます。寝ている間に作られる尿量を減らす抗利尿ホルモン(ADH)と同じ働きをします。

製剤:ミニリンメルト120μg(デスモプレシン酢酸塩水和物経口薬。右写真)。

製剤:ミニリンメルト120μg(デスモプレシン酢酸塩水和物経口薬。右写真)。6歳以上の児に1日1錠、就寝前に水なしで服用させます。(口の中で勝手に溶けてくれるので、水はいりません)。1回2錠まで増量できます。

また、服用後、3時間は水分制限を厳重に行なわなければなりません。

副作用:頭痛、食欲不振、悪心、顔のむくみ、など。

水中毒(薬の作用で水分が尿として体の外に排泄されないため、過剰な水分の影響で、頭痛、浮腫、けいれんなどが起こる可能性があります)。

ミニリンメルトが夜尿症の第一選択薬となります。

2)抗コリン薬

作用機序:膀胱の平滑筋の収縮を抑えることで、尿を膀胱に多く溜められるようにして、がまん尿量を増大させます。

製剤:バップフォー(プロピベリン塩酸塩)、ウリトス(イミダフェナシン)、ベシケア(コハク酸ソリフェナジン)など。

副作用:口渇、便秘など。

膀胱型が疑われるときは、ベシケア2.5mgを1日1回投与することもあります。

3)三環系抗うつ薬

作用機序: 眠りを浅くして、おしっこに気付きやすくする、抗利尿ホルモンの分泌を促す、抗コリン作用がある、などといわれていますが、はっきりした機序は不明です。

製剤:アナフラニール、トフラニールなど。

副作用:食欲不振、悪心、不眠、てんかん発作など。

以前は夜尿の治療薬としてよく用いられてきましたが、もともと鬱病治療薬であり、近年重篤な不整脈の副作用も報告されており、現在ではほとんど投与されなくなりました。

4)漢方薬

精神を鎮めるといわれる漢方薬が、夜尿治療に有効なことがあります。

製剤:抑肝散、小建中湯など。

精神的因子が強い夜尿の患者さんには、抑肝散を処方しています。

③おねしょアラームによる治療

おねしょアラーム(夜尿アラーム)

は、センサー部分が水分に触れると、警報音を発したり、振動を起こしたりします。センサーをパンツやおむつに装着しておくことで、夜尿に気付かれる装置です。(右写真)

おねしょアラーム(夜尿アラーム)

は、センサー部分が水分に触れると、警報音を発したり、振動を起こしたりします。センサーをパンツやおむつに装着しておくことで、夜尿に気付かれる装置です。(右写真)効果的で安全な治療法として、アラーム療法は欧米では広く実践され、抗利尿ホルモン薬と共に、夜尿症の治療の重要な選択肢となっています。

夜尿時にアラームで刺激し、排尿を途中で止める訓練を繰り返すことで、夜間就寝中の膀胱尿量を増やすといわれています。

使い方:

本体をパジャマの襟もとなどに装着し、センサーはおむつやパンツのおしっこでぬれやすい所に取り付けます。

方法:

アラームが鳴ったら、できるだけ早く起きるように子どもに話しておきます。子どもが起きなければ、親が子どもを起こします。できる限り、子ども自身でアラームを止めさせるようにして、夜尿の状態を認識させます。

効果:

効果は、6~8週で判定できることが多いようです。効果があれば、夜尿の回数が減ったり、1回のおもらしの量が減ったり、おもらしする時間が徐々に朝方に移動しくことでわかります。

患児の2/3に夜尿日数を減少させる効果が確認されています。

欠点:

アラーム慮法は効果が出るのに、時間がかかるため、あせらず続ける必要があります。また、親がいっしょにがんばらないと(アラームが鳴ったら親が身の回りの世話をする。親が子どもにアラームを消させる、など)

アラーム療法の開始にあたっては、親子で夜尿を治そうという意欲を持ち続けることが大切です。

●夜尿症の実際の治療の流れ

最後に夜尿症の診療の実際の流れについて、ご説明いたします。

①始めての診察

まず、夜尿について簡単な説明を行い、夜尿日記を渡し、記載の仕方をお話しします。さらに、今後の生活スタイルについて、ご説明します。

次回受診までに、一度尿検査を行います(尿を検査することで、夜尿のタイプ、隠れている病気の存在のチェックをします)。

②再診

夜尿日記を確認します。検尿結果を見て、いくつかの病気の可能性があるか、検討します。

生活習慣の改善のみで効果がない場合は、まず夜尿を多尿型、膀胱型、混合型に分類します。

ミニリンメルトなど薬物投与を行うか、アラームを始めるか、よく保護者の方、本人と相談します。治療を開始します。

(近年は夜尿のタイプにかかわらず、家族で行いやすい治療法を選択していただく方法が取られるようになっています)

③その後の再診

この後は、夜尿日記を確認しながら、治療を続けます。夜尿が完全にみられなくなれば、治療は終了となります。

参考文献:大友義之、他:かかりつけ医による夜尿症の初期診療について:フェリング・ファーマ、協和発酵キリン発行

西崎直人:小児のおねしょ・おもらしについて.小児保健研究100:100-103,2021

おねしょ卒業!プロジェクト

その他、フェリング・ファーマ、協和発酵発行のパンフレット、リーフレットも参考にさせていただきました。

なお、図表3点は フェリング・ファーマ、キッセイ発行のパンフレット「おねしょのなやみ、いつまでないしょ?」と「かかりつけ医による夜尿症の初期診療について」:フェリング・ファーマ、協和発酵キリンから転載させていただきました。深謝いたします。