赤ちゃんのくる病について

昔の食糧事情の悪い時代によく見られたという、赤ちゃんの「くる病」が、最近増加しています。

少し前ですが2014年には、2009年の3倍に増加したという報道がありました。実は、このくる病の増加は、離乳食の与え方と、「紫外線恐怖症」が関係すると指摘されているのです。

まず、赤ちゃんのくる病とはどういう病気か、見ていきましょう。

![]()

【赤ちゃんのくる病の症状】 子どもの発育は、骨にカルシウムやリンが沈着して、骨が伸びることで成長していきます。

この時に、ビタミンDは、ホルモンとしてカルシウムやリンを骨に沈着させる働きを促進します。また、腸管からカルシウム、リンを吸収することを促進します。

そのため、ビタミンDが不足すると、骨が柔らかく、曲がりやすく、伸びにくくなります。これが、くる病です。

赤ちゃんのくる病の症状は、足のO脚が目立つこと、さらに歩き始めが遅くなったり、歩き方がおかしくなったりします。

さらに、身長の伸びが悪くなります。また、頭の骨(頭蓋骨)を押しただけで、ぺこぺこへこむこと(頭蓋癆)、乳歯の生えるのが遅くなる、などの症状も見られます。

くる病の診断としては、赤ちゃんを寝かせて足の付け根を合わせると、膝と膝の間が3㎝以上(3本指が入る)開いていた場合、くる病の可能性があると考えます。

赤ちゃんにくる病を発症させる3大要因として、①完全母乳栄養、②日光浴の不足、③行き過ぎた食事制限があげられています。以下、順にみていきましょう。

![]()

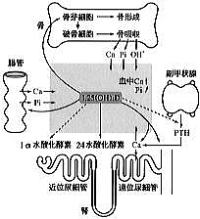

【ビタミンDの働き】

まず、骨の発育に関係の深い、ビタミンDの働きから見ていきましょう。

ビタミンDは、食事から摂取されるビタミンD2と、日光の紫外線によって皮膚で生成されるビタミンD3の二種類があります。

ビタミンDは、食事から摂取されるビタミンD2と、日光の紫外線によって皮膚で生成されるビタミンD3の二種類があります。効力はD2もD3もほぼ同じと評価されています。

ビタミンD2、D3は肝臓と腎臓で処理され、1,25(OH)2Dという活性型ビタミンDに変わります。この活性型ビタミンDが、さまざまなホルモンとしての働きを行います。

1,25(OH)2Dの主な生理的作用は、正常な骨格と歯の発育や促進です。また、小腸からカルシウム、リンの吸収を促進します。このカルシウム、リンが骨の材料になります。

また、腎臓においては、尿細管でのカルシウム再吸収を高め、血液中のカルシウムの量を調節します。これらの働きで、血液中のカルシウム濃度を一定に保つことによって、神経伝達や筋肉の収縮など、カルシウムが関係する生体の働きの調整もしています。

参考:千勝典子、松本俊夫:カルシウム代謝とその調節

![]()

【完全母乳栄養】

その一つは、母乳中のビタミンDは人工乳(粉ミルク)に比べて、極端に少なく、母乳のみではビタミンDの必要量をとることができないことです。

そのため、多くの母乳栄養児は、潜在的にビタミンD不足の状態になると考えられています。しかし、赤ちゃんは胎生期に母親からもらって蓄えた、ビタミンDのストックがあること、生後でも日光浴によってビタミンDを皮膚から作ることができるため、くる病を発症することはふつうはありません。

母乳栄養だからといって、くる病を必ず発症するわけではありません。しかし、授乳中のお母さまは、ビタミンDの豊富な食品(卵黄、魚、きのこなど)は積極的に食べることは勧められています。

参考:elevit:葉酸だけじゃない。妊活・妊娠中に欠かせない栄養素「ビタミンD」

また、離乳食が進める時に、食事からビタミンDをしっかり取ることはきわめて大切です(離乳食については、後述)。

| 母乳,乳児用調製粉乳,フォローアップミルク,牛乳の主な成分の比較 | |||

| 100mL あたり | 鉄 (mg) | カルシウム (mg) | ビタミンD (μg) |

| 母乳 | 0.04 | 27 | 0.3 |

| 調製粉乳2) | 0.78 ~ 0.99 | 44 ~ 51 | 0.85 ~ 1.2 |

| フォローアップ ミルク3) | 1.1 ~ 1.3 | 87 ~ 101 | 0.66 ~ 0.98 |

| 牛乳 | 0.02 | 110 | 0.3 |

日本食品標準成分表2015年版(七訂)より作成

堤ちはる;今,求められる子どもの食の支援授乳・離乳の支援(第65回日本小児保健協会学術集会 ミニシンポジウム)より

調整粉乳2)は、和光堂レーベンスミルクはいはい(アサヒグループ食品),ほほえみ(明治乳業),はぐくみ(森永乳業),赤ちゃんが選ぶアイクレオのバランスミルク(アイクレオ),すこやか M1(雪印ビーンスターク),ぴゅあ(雪 印メグミルク)の12.7 ~ 13% 調乳液 をもとに算出。

フォローアップミルク3)は、和光堂フォローアップミルクぐんぐん(アサヒグループ食品),ステップ(明治乳業),チルミル(森永乳業), アイクレオのフォローアップミルク(アイクレオ),つよいこ(雪印ビーンスターク),たっち(雪印メグミルク)の13.6 ~ 14% 調乳液から算出。

![]()

【日光浴】

次に②の日光浴不足です。

ビタミンDは、皮膚で紫外線を浴びることにより、コレステロールから合成されます。血液中のビタミンDのうち、食物からは10%、日光浴で90%が生成されるという報告もあり、日光浴は赤ちゃんにとって健康を維持するために大切な行為です。

1980年代にオゾン層の破壊による紫外線の有害性が喧伝され、母子健康手帳も1998年から日光浴の表現が無くなりなり、外気浴と変更されました。

現在、一面的なマスコミの煽情報道で、紫外線の害が過度に強調されていますが、日本人が日本に住んでいる限り、紫外線の害は過度に心配することはありません。

日本人は日本の風土の中で、紫外線の害を防げるように、皮膚のメラニン色素の量を調整しながら、長い年月をかけて適応してきたのです。通常の生活で紫外線の害は少なく、むしろ、紫外線を過度に恐れることの方が、健康被害を引き起こすのです。赤ちゃんのくる病の多発はまさにその典型的な例になってしまいました。

もちろん、紫外線による皮膚障害も起こるため、過度の日焼けは好ましくありません。要するに、何ごとも極端は良くないのです。賢く、適度に赤ちゃんに必要なケアを行いましょう。

それでは、どの位の時間の日光浴が赤ちゃんにとって、必要なのか、計算してみましょう。

ビタミンDを食事から5.5㎍摂取すると、日光から10㎍を生成することが推奨されます。

国立環境研究所のビタミンD生成・紅斑紫外線情報によれば、肌の露出が600㎠の場合(大人の両手の甲と顔を合わせたほどの面積です)、10㎍のビタミンDを作るのに必要な紫外線照射時間(日光浴の時間)は、4月正午だと11分、7月正午だと10分、12月正午では60分となります。

半袖半ズボンになれば、さらにこの半分ぐらいの時間で外遊びをすれば、身体に必要なビタミンDを作り出すことができます。

必要な時間、お母さまとお子さまで積極的に日光浴を行いましょう。

日本母乳の会の平成27年の母乳育児シンポジウム「母乳育児とクル病予防;日光浴とビタミンD 」で、大阪市立十三市民病院平林円小児科医師の講演要旨です。

日光に含まれる紫外線は、皮膚でのビタミンD生成に必要ですが、皮膚のタンパク質に障害を与え、加齢変化や皮膚がんの原因にもなります。

人類はその生活する場所での日照の時間や強度に応じて、 皮膚や頭髪の色素の量を調節して、ビタミンDの産生量や皮膚障害への抵抗性が最適になるように、進化してきました。

すなわち、日照の強い赤道付近では、黒い肌に黒い縮れた頭髪を持つ黒色人種、日照時間が少ない北極に近い地方では、白い肌に金髪の白色人種、そして温帯に暮らす私達はその中間の黄色人種と、人類はその生活地域に自らを適応させてきたのです。

しかし、近年人流が盛んになり、高緯度地方に住む黒人の間ではビタミンD欠乏症、低緯度地方に住む白人には皮膚がんが増えるなど、本来の生活圏から離れた地域で暮らす人達に紫外線障害が多く発生するようになったのです。

米国では様々な人種の人々が本来の居住地から移住してきたため、クル病を予防するために、すべての赤ちゃんに1日400IU(国際単位 40IU = 1μg)のビタミンDを補充摂取することを勧奨しています。

日本人など黄色人種は、白色人種に比べて紫外線の影響を受けにくいことがわかっていますので、日本人が日本に住んで普通の生活をしている限り、赤ちゃんも成人も過剰に日光を避ける必要はないと考えられます。

日本は紫外線による皮膚がんの発生が、世界で最も少ない国の一つです。

皮膚がんの多いオーストラリアなどとの比較で、罹患率で100分の1、死亡率で20-40分の1程度です。

日光浴により皮膚で産生されるビタミンDには、カルシウム代謝の他にも、うつ病や統合失調症、アレルギーの予防、免疫の強化、大腸がんなどの予防、血圧の低下など、健康に対するさまざまな効果が報告されています。

日照による紫外線暴露を過剰に恐れることは、赤ちゃんのくる病だけでなく、成人の健康を維持していく上にも、大きなマイナスになります。母親の適切な食生活と、母乳育児、日光浴が赤ちゃんの健やかな成長に必要ですが、ビタミンDが不足するような日照不足の環境ではサプリメントの活用も考慮する必要があると思われます。

参考:国立研究開発法人 国立環境研究所地球環境研究センター「ビタミンD生成・紅斑紫外線情報」

日本ラクテーション・コンサルタント協会:母乳育児Q&A 14.ビタミンDと母乳育児

独立行政法人国立環境研究所地球環境研究センター地球環境データベース推進室 中島英彰・宮内正厚:体内で必要とするビタミンD生成に要する日照時間の推定

津川尚子:コツコツ健康「骨」コラム;意外!?日光は骨の大切な栄養源

【不適当な食事】

③は不適切な食事制限です。

現在、食物アレルギーを恐れるあまり、不健康、不適切なバランスを欠いた自己流の極端な食物制限を行っている人がいます。

過度の食事制限は、赤ちゃんが成長するために必要な栄養が十分に摂取できず、発育不良に陥ったり、一番大切な脳の発達に支障をきし、脳障害を起こす危険があります。残念な事に、小児科学会の地方会では、今なおこのような不幸な赤ちゃんの症例報告が行われています。

ビタミンDを多く含む、卵、魚などを避けることはビタミンDの摂取が不足し、赤ちゃんにくる病を発病させます。

ビタミンDを豊富に含む食品を、積極的に離乳食の献立に取り入れましょう。特に卵は、1個で十分量のビタミンDを摂取できる優れた食品です。

また、ビタミンD補充のために、いろいろなサプリメントが発売されています。当クリニックはサプリメントを推奨しませんが、唯一の例外として、ビタミンDのサプリメントは推奨いたします。

| 順位 | 食品名 | 成分量100gあたり㎍ |

|---|---|---|

| 1 | きのこ類/(きくらげ類)/あらげきくらげ/乾 | 128.5 |

| 2 | 魚介類/(かつお類)/加工品/塩辛 | 120.0 |

| 3 | 魚介類/あんこう/きも、生 | 110.0 |

| 4 | きのこ類/(きくらげ類)/きくらげ/乾 | 85.4 |

| 5 | 魚介類/うまづらはぎ/味付け開き干し | 69.0 |

| 6 | 魚介類/(いわし類)/しらす干し/半乾燥品 | 61.0 |

| 7 | 魚介類/いかなご/煮干し | 54.0 |

| 8 | 魚介類/(いわし類)/みりん干し/まいわし | 53.0 |

| 9 | 魚介類/(いわし類)/たたみいわし | 50.0 |

| 9 | 魚介類/(いわし類)/まいわし/丸干し | 50.0 |

| 9 | 魚介類/にしん/身欠きにしん | 50.0 |

参考:comona;月齢別メニュー紹介♡離乳食期の子どもが罹りやすい【ビタミンD欠乏症】を食事で予防しよう! cookingpad news; 意外に見落としがち。乳幼児にも【ビタミンD】が必要だった!

食品成分データベースから、ビタミンD50㎍以上含む食品一覧

乳児用ビタミンDサプリメントBabyDの紹介

![]()

【赤ちゃんに健康な生活を】

くる病は、予防できる病気です。また、くる病を予防する生活は難しいことではありません。ごく普通の健康な生活を、赤ちゃんと送ることが大切です。

極端に偏ったデマ情報に惑わされることなく、十分な離乳食と適度の日光浴で、母子ともに健康に過ごすことが、くる病の最善の予防になると思われます。

![]()