●はじめに

花粉症とは、花粉によって生じるアレルギー疾患の総称であり、アレルギー性鼻炎とアレルギー性結膜炎が主な症状です。花粉症の70%は、スギ花粉症です。花粉症のうち、スギが多い理由は、国土に占めるスギ林の面積が大きく、全国の森林の18%、国土全体の12%を占めているからです。特に関東地方はスギの人工林が多いため、スギもヒノキもシーズンには大量の花粉が飛散しています。

しかも、スギ花粉症の患者さんは、年々増加しています。

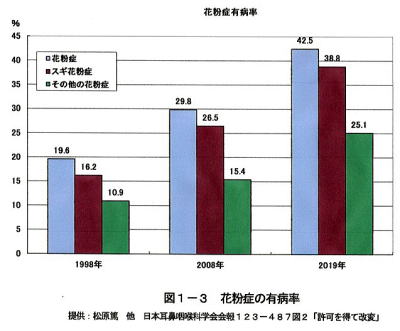

環境省のホームページ「花粉症環境保健 マニュアル2022」によると、2019年の花粉症の患者さんの割合は、42.5%、うちスギ花粉症は38.8%で、10年ごとに10%ずつ増加しています。

環境省:花粉症環境保健 マニュアル 2022より

環境省:花粉症環境保健 マニュアル 2022よりまた、東京都の行っているスギ花粉症の患者割合の地域的調査では、大田区では推定49.1%の人が花粉症で悩んでいるようです。

全国で1200万人以上の人々が、スギ花粉症で悩まされているのです。

さらに、近年ではスギ花粉症の低年齢化も進み、2020年の調査だと、5~9歳ごろからすでに30%の子どもがアレルギー鼻炎の症状を持っていると報告されています。

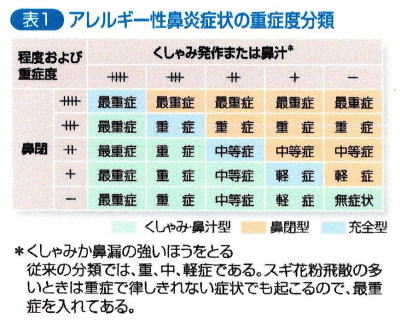

花粉症は、花粉症の三大症状である、①くしゃみ、②透明で水のような鼻水の「くしゃみ・鼻漏型」と、③鼻づまりが主の「鼻閉型」、両方を持った「充全型」に分けられます。

それに加えてスギ花粉症では、目のかゆみ、涙、充血などの眼の症状(アレルギー性結膜炎)、頭が重い(頭重感)、のどのかゆみ(咽頭痛)、皮膚のかゆみ、ぜいぜいするなどの喘息症状、下痢、腹痛などの胃腸症状など、さまざまな症状が引き起こされます。

勉強に集中できない、睡眠不足、だるくてやる気が起こらないなど、多くの患者さんが、花粉症の症状で苦んでいます。

最近では、花粉症のような季節性アレルギー性鼻炎と、ダニなどによる通年性アレルギー性鼻炎の両方を持つ人も増えてきている、と報告されています。

*環境省:花粉症環境保健マニュアル2022.2022年3月改訂版

Ⅰ.スギ花粉症のシーズン

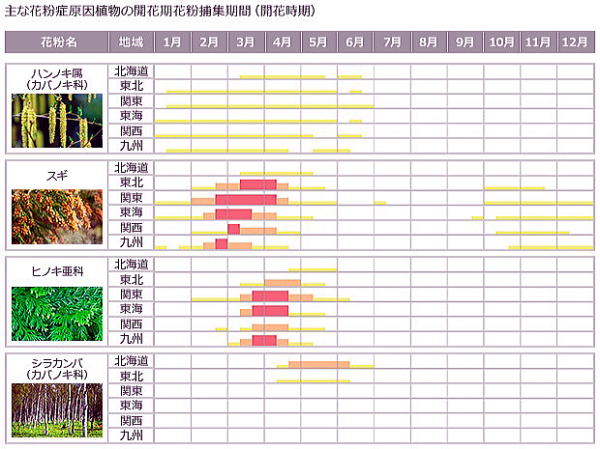

スギ花粉の飛散は、2月中旬から始まります。東京では、2月初旬からスギ花粉の飛散が始まり、3月にピークを迎え、5月まで続きます。

したがって、この時期がスギ花粉症のシーズンということになります。また、スギの近縁に当たるヒノキの花粉の飛散が、3月中旬から5月中旬まで続くので、ヒノキ花粉症もある患者さんはゴールデンウィーク明けまで花粉症の症状が長引くことになります。

花粉症ナビより転載

*東京では、2026年はスギ花粉の飛散は2月中旬から始まり、飛散量は例年よりやや多く、ピークは3月上旬から3月下旬と推定されています。(2026年 春の花粉飛散予測(第3報):日本気象協会、東京都の花粉情報:東京都保健医療局)

Ⅱ.スギ花粉症のメカニズム

鼻の機能は、呼吸して吸い込まれてくる空気を加湿、加温、防塵し、肺にきれいな空気を送り込むことです。

吸い込まれた空気を清浄化して、肺に送り込む役目のため、鼻の粘膜の表面には線毛があり、花粉が鼻腔に侵入してくると鼻腔表面の粘液が花粉をくっつけます。接着された花粉は、鼻の線毛の働きで鼻の外に運ばれ、捨てられます。しかし、排除しきれなかった花粉の成分は鼻粘膜から吸収されてしまいます。

鼻(の組織)は、外界から進入してきた物質が自分の組織以外の物質(異物)だと認識すると、これを排除しようとします。その結果、くしゃみ、鼻水、鼻づまりなどの症状が出現します。

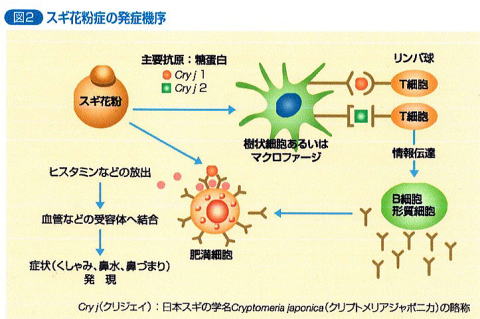

鼻腔に進入してきた、もともとは無害であるスギ花粉の蛋白成分であるCryj1(クリジェイ1)、Cryj2(クリジェイ2)が、鼻の粘膜内に取り込まれると、からだの防衛部隊(免疫細胞)である、マクロファージや樹状細胞はこれを異物(敵)として認識し、花粉の情報をヒトの免疫システムの最高司令官であるTリンパ球に報告します。

情報を受け取ったTリンパ球は、この異物(よそもの、排除すべき敵)であるスギ花粉の情報を、下士官であるBリンパ球に伝達します。Bリンパ球は、この情報を受けて、敵であるスギ花粉を攻撃・排除するために、スギ花粉にぴったり一致するスギ花粉特異的IgE抗体を作り、スギ花粉の再度の侵入に備えます。

このスギ特異的IgE抗体は、肥満細胞(マスト細胞)とよばれる細胞の表面にびっしりと結合します。これが、「感作」という臨戦態勢の状態です。

的確な花粉症の治療のために(第2版)より転載

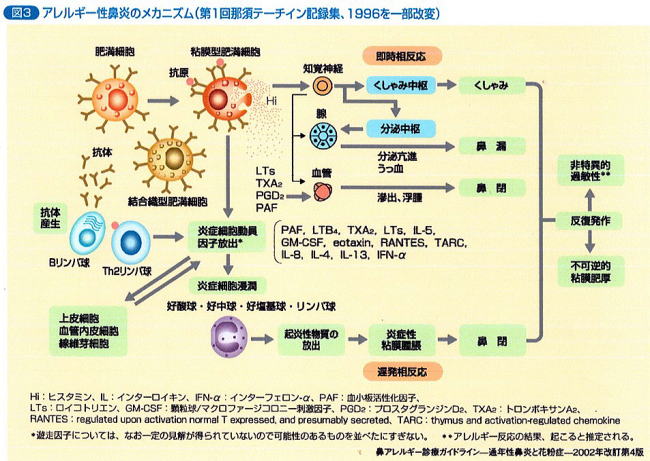

そして、次にスギ花粉が侵入してくると、マスト細胞の表面のIgEに結合し、架橋(花粉とIgEという2本のとげがブリッジを作ります)を作ります。スギ花粉-IgE(レセプター)が架橋を形成すると、感作されたマスト細胞(肥満細胞)は興奮し、体(細胞)の中に貯蔵しているヒスタミン、ロイコトリエンという物質を大量に放出します(脱顆粒)。

このヒスタミンは知覚神経を刺激し、くしゃみ、鼻水を生じさせます。また、ロイコトリエンは鼻の血管の拡張と鼻の血管からの水分の漏出のため鼻が腫れて、鼻閉が起こります。さらに、ヒスタミンは眼の結膜を腫らしたり、眼の周囲の知覚神経を刺激して、眼のかゆみを起こさせたりします。

さらにTリンパ球の命令で、白血球の別部隊であるである好酸球も出動してきて、鼻や目の粘膜の炎症(赤く腫れる状態)をより一層激しく燃え上がらせていきます。

的確な花粉症の治療のために(第2版)より転載

![]()

Ⅲ.スギ花粉症の症状

スギ花粉症の症状は、スギ花粉を目や鼻から排除するための生体防御反応と考えられます。

スギ花粉が鼻に入ると、直後にくしゃみ、少し遅れて鼻づまりが起こります。これを「即時相」といいます。眼にスギ花粉が入ると、眼が痒くなり涙が出て、眼が充血します。

鼻がつまるのは、スギ花粉を体内に侵入しないように物理的に鼻の通り道を塞ぐこと、涙やくしゃみは、花粉を体外に排出するための反応と考えられます。

また、鼻で吸収されなかったスギ花粉の成分は喉に流れ、喉のかゆみ、咳を生じ、鼻づまりは頭痛、だるさなどを引き起こします。

さらに6~8時間して、鼻閉などが起こることを「遅発相」といいます。

①目の症状:目のかゆみ、充血、涙目、目やに、目がごろごろする。眼が痒くて叩いたり、強く擦って白目(眼球結膜)が腫れ上がることもあります。

②鼻の症状:花粉症(アレルギー性鼻炎)の鼻水は、透明でさらさらとした、水のような鼻水です。鼻水、くしゃみ、鼻閉が、花粉症の3大症状です。鼻水やくしゃみがひどい人(くしゃみ・鼻漏型)、鼻づまりがひどい人(鼻閉型)、両方がひどい人(充全型)に分けられます。

③全身症状:頭痛、頭重感、全身倦怠感、咽頭痛。目や鼻のかゆみ、くしゃみなどで睡眠不足になったり、1日中ぼーっとなったりします。

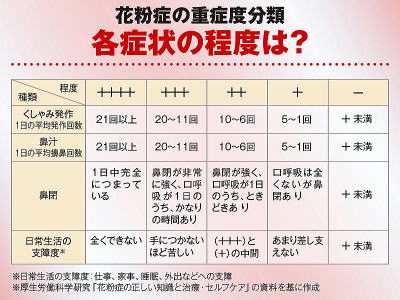

くしゃみ、鼻水、鼻づまりの症状から、花粉症の重症度の評価を行います。これは、治療法を決めるための大切な情報となります。

![]()

Ⅳ.スギ花粉症の診断

スギ花粉症の診断は、次の通り行います。

➊問診

いつ症状が始まったか、季節性はあるか、どんな鼻、眼の症状なのか、他のアレルギーの病気(気管支喘息、アトピー性皮膚炎など)を持っているか、家族にアレルギーの人はいるか、いままでどんな治療をうけてきたのか、をお聞きします。

*当クリニックの初診では、まず「花粉症問診票」を記載していただきます。

➋鼻鏡検査

鼻鏡で鼻の粘膜の腫れ、色調を観察します。

➌抗体を証明する

血液検査を行い、血液中の好酸球値(アレルギーに関係している白血球)、総IgE値、スギ、ヒノキなどの特異的IgE抗体を調べます。

➍診断

くしゃみ・鼻漏型、鼻閉型、充全型の病型分類を行います。また、症状による、軽症、中等症、重症・最重症の重症度分類を行います。

![]()

Ⅴ.スギ花粉症の治療

スギ花粉症の治療には、大きく分けて、対症療法と根治療法があります。

対症療法、はスギ花粉症のつらい症状を緩和する治療です。抗原(スギ)除去・回避(後述Ⅴ参照)、薬物療法、手術療法がこれにあたります。

根治療法は、スギ花粉症のアレルギー反応を無くしていく治療です。アレルゲン免疫療法が、この治療にあたります。

![]()

Ⅰ 薬物療法

〇予防的(初期)治療

スギ花粉症の治療は、まずスギ花粉の飛び始める前に、抗アレルギー剤を飲み始めたり、点眼することから始めます。これを「初期療法」といい、花粉症の眼や鼻の症状を軽くすることができるといわれています。

当クリニックでは、花粉の飛散が始まる2週間前からの服薬、点眼開始をお勧めしています。

*2026年シーズンは、2月上旬から初期療法の投薬開始をお勧めします。

〇シーズン(症状が出始めてから)の治療

大量に花粉が飛散し始めると、抗アレルギー剤内服だけでは症状が抑えられなくなります。

くしゃみ、鼻水が主体の「くしゃみ・鼻漏型」には、第2世代抗ヒスタミン薬を、鼻づまりが主症状である「鼻閉型」には、抗ロイコトリエン薬や鼻噴霧用ステロイド薬を用います。

*ケミカルメデュエータ遊離抑制薬(リザベンなど)やTh2サイトカイン阻害薬(アイピーディ)、抗プロスタグランディンD2ートロンボキサンA2薬(バイナス)は、効果発現に時間がかかること、効果が弱いことなどから当クリニックでは現在処方しておりません。

症状がひどくなってきたら、軽症、中等症、重症・超重症に応じて、薬物療法を強化します。眼症状には抗アレルギー剤、ステロイド剤の目薬も使用します。

下表のような、第2世代の抗ヒスタミン薬を、お子さまの症状、鼻・眼の症状、その強さ、他のアレルギーの病気(気管支喘息、アトピー性皮膚炎など)の合併の有無、いままで(当クリニック、または他院で)どんな治療をうけてきたのかを総合的に判断し、鈴木医師が治療薬を選択します。また、効果を見ながら適時薬剤の変更も行います。

当クリニックは、同じ薬(たとえば、アレロック=オロパラジンなど)を症状も確認せずに、漫然と処方し続けることはいたしません。

また、漢方薬も副作用(特に眠気)が少なく、併用すると効果が期待できるため、症状がひどく服用可能な患者さんには積極的に投与を行っています。

さらに今シーズンは、重症・超重症の患者さんには、生物学的製剤(ゾレア)による抗体治療も行います。(ゾレアについては、Ⅲ.抗体療法で詳述します)

花粉症でよく用いられる、薬物の一覧を示します。

| 分類 | 薬剤名 | 一般名 | 眠気 | 適用。(DS=ドライシロップ) | 効果 |

| ケミカルメディエータ遊離抑制薬 | 抗原抗体反応が起きても、マスト細胞からのケミカルメディエータ(ヒスタミン・ロイコトリエン)の放出を抑えます。効果が出るのに、1~2週間かかります。当クリニックでは、現在あまり処方しておりません。 | ||||

| リザベン | トラニラスト | 無 | DSあり。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| アレギサール | ペミロラスト | 無 | DSあり。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| 第1世代抗ヒスタミン薬 | ヒスタミンが、神経に作用する受容体をブロックします。脳にも作用し、眠気、口渇などの副作用がみられます。花粉症の治療薬としては、当クリニックでは現在、処方しておりません。 | ||||

| ポララミン | d-クロルフェニラミンマレイン酸 | 強 | 散剤あり。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| 第2世代抗ヒスタミン薬 | 第1世代の眠気、口渇などの抗コリン作用の副作用が軽減されています。抗ヒスタミン作用以外の薬効を持つ薬もあります。現在、症状に合わせて、主に花粉症の治療に投薬しています。 | ||||

| ザジテン | ケトチフェン | 強 | 6ヵ月以上。DSあり。効果も強いが、眠気も強い。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| ニポラジン | メキタジン | やや強 | 細粒あり。抗ヒスタミン作用以外に 抗PAF作用などもある。 |

くしゃみ・鼻漏型 | |

| アレジオン | エピナスチン | 弱 | 成人。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| エバステル | エバスチン | やや弱 | 成人。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| ジルテック | セチリジン | やや弱 | 2歳以上。DSあり | くしゃみ・鼻漏型 | |

| タリオン | ベポタスチン | やや弱 | 7歳以上。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| アレグラ | フェキソフェナジン | 無 | 6ヵ月から投与可。DSあり。眠気が少ない。やや効果弱い。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| アレロック | オロパタジン | やや弱 | 2歳以上。顆粒あり。やや眠気強いが効果も強い。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| クラリチン | ロラタジン | やや弱 | 3歳以上。DSあり。比較的眠気は少ない。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| ザイザル | レボセチリジン | 弱 | 6ヵ月以上。シロップあり。 眠気少ない。ジルテックの改良型。 |

くしゃみ・鼻漏型 | |

| ビラノア | ビラスチン | 無 | 成人。最も眠気が少ない。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| デザレックス | デスロラタジン | 無 | 成人。クラリチンの改良型。眠気弱い。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

| ルパフィン | ルパタジン | やや弱 | 12歳以上。効果は強い、抗PAF 作用もある。眠気あり。 |

くしゃみ・鼻漏型 | |

| 抗ロイコトリエン薬(LTRA) | ロイコトリエン(LT)は気管支の収縮させたり、鼻炎・鼻閉を引き起こします。LTRAはこのロイコトリエンの働きを抑えます。また、眠気はありません。 | ||||

| オノン | プランルカスト | 無 | DSあり。抗ヒスタミン薬と相乗効果あり。 喘息にも使用。 | 鼻閉型 | |

| キプレス | モンテルカスト | 無 | チュアブル錠あり。抗ヒスタミン薬と相乗効果あり。喘息にも使用。 | 鼻閉型 | |

| Th2サイトカイン阻害薬 | IgEをつくるTh2リンパ球に働き、抗体の産生を抑制します。効果が出るのに、1~2週間かかります。当クリニックでは、現在あまり処方しておりません。 | ||||

| アイピーディ | スプラタスト | 無 | DSあり。 | 鼻閉型 | |

| 抗プロスタグランディンD2ートロンボキサンA2薬 | トロンボキサンA2の働きを抑え、アレルギー性鼻炎症状、特に鼻閉に対して効果があります。当クリニックでは、現在あまり処方しておりません。 | ||||

| バイナス | ラマトロバン | 無 | 成人のみ。 | 鼻閉型 | |

| ステロイド点鼻薬 | 鼻に噴霧する薬で、くしゃみ・鼻水・鼻づまりに有効です。定期的に使用ことで効果が期待できます。 | ||||

| アラミスト | フルチカゾン | 無 | 2歳以上。 | 鼻閉型 | |

| ナゾネックス | モメタゾン | 無 | 3歳以上。 | 鼻閉型 | |

| 小児用フルナーゼ | フルチカゾン | 無 | 5歳以上。 | 鼻閉型 | |

| 漢方薬 | 補助薬の位置付けになります。まずいので、子どもは服薬できれば、処方しています。 | ||||

| 小青竜湯 | 無 | 透明水様鼻汁に著効。 | くしゃみ・鼻漏型 | ||

| 麻黄附子細心湯 | 無 | 透明水様鼻汁に有効。 | くしゃみ・鼻漏型 | ||

| 葛根湯加川芎辛夷 | 無 | 水様鼻汁、鼻閉に有効。 | 鼻閉型、鼻漏型 | ||

| 貼付薬 | 第2世代抗ヒスタミン薬の貼り薬です。内服薬はレミカットです。ホクナリンテープの花粉症版です。当クリニックでは、内服が継続できない人に処方することがあります。 | ||||

| アレサガテープ | エメダスチン | やや弱 |

15歳以上。透明水様鼻汁に有効。 | くしゃみ・鼻漏型 | |

重症度に応じた花粉症の治療法

| 病型 | 初期療法 | 軽症 | 中等症 | 重症・最重症* ** |

| くしゃみ ・鼻漏型 |

第2世代抗ヒスタミン剤 |

第2世代抗ヒスタミン剤 必要なら 鼻噴霧用ステロイド剤 |

第2世代抗ヒスタミン剤 又は 鼻噴霧用ステロイド剤 |

第2世代抗ヒスタミン剤 プラス 鼻噴霧用ステロイド剤 |

| 鼻閉型 充全型 |

第2世代抗ヒスタミン剤 |

第2世代抗ヒスタミン剤 必要なら 鼻噴霧用ステロイド剤 |

抗ロイコトリエン薬 プラス 鼻噴霧用ステロイド剤 必要なら 第2世代抗ヒスタミン剤 |

抗ロイコトリエン薬 プラス 鼻噴霧用ステロイド剤 必要なら 第2世代抗ヒスタミン剤 |

| 生物学的製剤 (抗体療法) |

||||

| アレルギー免疫療法(免疫舌下療法) スギ花粉症の根治療法になります。 | ||||

| 抗原の除去・回避 | ||||

| 眼症状は点眼薬使用(下記) | ||||

**鼻閉型で鼻腔の形態異常を伴う場合は、手術療法も選択肢となるため、耳鼻科を紹介することもあります。

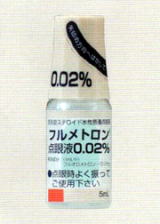

〇アレルギー性結膜炎の治療

| アレジオンLX点眼液0.1% | パタノール点眼液0.1% | フルメトロン点眼液0.02% | アレジオン眼瞼クリーム0.5% |

| エピナスチン | オロパタジン | フルオロメトロン | エピナスチン |

| 第2世代抗ヒスタミン薬 | 第2世代抗ヒスタミン薬 | 抗炎症ステロイド薬 | 第2世代抗ヒスタミン薬 |

| 1回1滴、1日2回点眼 | 1回1~2滴、1日4回点眼 | 1回1~2滴、1日2~4回点眼 | 1日1回上下眼瞼に塗布 |

|

|

|

|

| 初期療法によい。1日2回でよい。 | 初期療法によい。効果はやや強い。 | 効果強い。使用は短期に留める。 | 1日1回、上下眼瞼に塗るだけでよい。 |

スギ花粉症と診断がついている患者さんには、スギ花粉の飛散が始まる2週間前から、抗アレルギー点眼薬の初期療法が有効です。

シーズン中は、医師の指示通りに点眼することが大切です。点眼前は、手をよく洗い頭を傾けて、下まぶたを引き、1滴垂らしましょう。このとき、容器の先がまぶたやまつ毛に触れないよう、気をつけましょう。

ステロイド点眼薬と抗アレルギー点眼薬を併用する場合は、どちらが先でもかまいませんが、少なくとも5分以上の間隔を開けて使用してください。(先に点眼した薬剤が洗い流されたり、点眼薬が混じり合って配合変化を起こすことを避けるため)

2024年から、アレルギー性結膜炎の治療に目薬ではなく、上下のまぶたに塗るクリーム製剤が登場しました(アレジオン眼瞼クリーム)。1日1回、まぶたにぬるだけで効果が期待できるので、当クリニックでも積極的に投与を始めています。

点眼しても眼は痒い場合は、こすったり、叩いたりせず、冷たいタオルを眼に当てるなどして、かゆみを抑えるようにしましょう。

Ⅱ 免疫舌下療法(アレルゲン免疫療法)

アレルギーの原因となる抗原(異種蛋白)のエキスを少量ずつ体に取り入れて、抗原に対する体のアレルギー反応を弱めていく治療が、アレルゲン免疫療法です。

アレルゲン免疫療法には注射製剤(皮下免疫療法)と舌下製剤(舌下免疫療法)があります。

〇皮下免疫療法(Subcutaneous Immunotherapy:SCIT)

皮下免疫療法は以前は「減感作療法」と呼ばれていました。

アレルギーの原因となっている抗原物質を抽出した治療用エキス液を、最初は濃度を薄くした液から注射して、その後少しずつ濃度を上げて、花粉抗原を防御する免疫を獲得させていく治療法です。厚労省の検討だと、減感作療法で80%以上の花粉症の患者が軽症、無症状となったと報告されています。

しかし、腕へ注射するため、注射部位に痒みや腫れが生じます。まれには、喘息発作やじんましん、血圧低下、アナフィラキシーショックなども起こすことがあります。

スギ、ハウスダストエキス以外にも、カモガヤやブタクサのエキスも使用されてきましたが、毎週注射のために医療機関に通院して、注射を受けなければならないことなど患者さんの負担も大きく、現在実施している施設は少なくなりました。

〇舌下免疫療法(Sublingual Immunotherapy:SLIT)

2014年10月、スギ花粉症に対する舌下免疫療薬として、「シダトレンスギ花粉舌下液」が発売され、新しい花粉症の治療法として舌下免疫療法が始まりました。

さらに、2016年6月にはダニアレルギーに対する「ミティキュアダニ舌下錠」が発売され、2018年6月にはスギ花粉症の新しい製剤である「シダキュアスギ花粉舌下錠」が登場しました。

*免疫舌下療法の総説は、別項で詳細にご説明いたします。

シダキュアは、スギ花粉から抽出したエキスから作られた舌下免疫療法薬の錠剤です。毎日、口に中に含んでいると、体がスギ花粉に慣れてきて、スギアレルギーの症状をあまり起こさなくなっていきます。

*舌下免疫療法は講習を受け、登録された医師しか舌下錠の処方はできません。当クリニック鈴木院長は、2015年に講習を受け、シダトレンの処方をはじめました。現在もミティキュア、シダキュアの投薬を行っています。また、木村副院長、韮澤先生も登録医のため、舌下錠の処方が可能です。

当クリニックは10年間、免疫舌下治療を行ってきています。ご希望の方は、安心してご相談ください。

●シダキュアの種類

●シダキュアの種類黄緑色のシートの2000JAU錠と青色のシーツの5000JAUの2種類があります。

まず、最初の1週間は少ない量の2000から開始し、特に問題がなければ5000を維持量として服用します。

●シダキュアの服用方法

1日1回、舌の上に錠剤を置き、1分間はそのままでいて、その後は錠剤を飲み込みます。

錠剤は口に中で速やかに溶けますが、5分間はうがいや飲食は控えます。服用後、2時間は激しい運動や入浴は控えてください。

●シダキュアの効果

毎日きちんと服用していると、1年で花粉症の症状が和らぎ、2年でかなりの花粉症の症状の軽快が期待できるようです。くしゃみ、鼻水、鼻閉、眼のかゆみに対する有効率は、70%ぐらいと言われています。

また、症状が軽くなるため、薬物療法の抗アレルギー薬の使用が減ったり、日常生活がつらくなくなったりします。また、3~5年の服用が勧められていますが、長期服用の方が中止後の効果の持続が長く期待できます。

また、投薬を中止後に花粉症の症状が再発したときも、シダキュアを再開すれば、花粉症の症状は再び軽くなるようです。

●シダキュアの副作用

約5%に口の中の違和感、かゆみ、腫れ、のどの刺激感、不快感、耳のかゆみなどは起こるようです。特に飲み始め、初期量から維持量に増量するときに口腔内の違和感や腫れを感じることが多いようですが、ほとんどの例で服用を続けていると軽快するようです。

当クリニックの患者さんも副作用で中止したのは数名のみで、多くの患者さんが舌下免疫療法を継続しています。

*シダキュアは2023年から需要の増加に生産量が追いつかず、シダキュア2000の供給が制限されています。2025年も供給制限が続いています。

*シダキュアは、スギ花粉の飛散期には投薬を開始することができません(しかも、現在2000の錠剤の供給が止まっています)。したがって、1月-5月は新しい投与をはじめることはできません。現在、シダキュア服用中の患者さんについては、問題なく5000は流通しているのでご安心下さい。

Ⅲ 抗体療法

〇ゾレア(オマリズマブ;ヒト化抗ヒトIgEモノクローナル抗体)

ゾレア(オマリズマブ)は、抗アレルギー剤を用いて治療を行っても、花粉症の症状が改善しない、12歳以上の重症・最重症の花粉症の患者さんに使用する注射薬です。 オマリズマブは、ディプロマブ(ディピクセント)やネモリズマブ(ミチーガ)と同じ、生物学的製剤(抗体注射薬)の一つです。

ゾレアは2013年以来、小児の重症気管支喘息の治療薬として用いられてきましたが、2019年12月に季節性アレルギー性鼻炎にも使用できるようになりました。また、慢性じんましんの治療薬としても、投薬されています。

●効果

花粉症の鼻水、鼻詰まり、くしゃみなどの症状を劇的に抑えます。

注射を行うと翌日から効果が現われ、2週間ぐらいで花粉症の重い症状がほぼ軽快します。

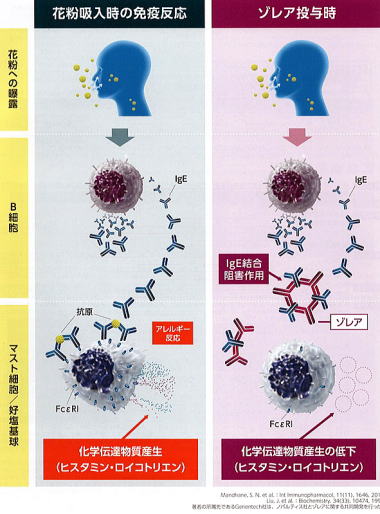

●作用機序

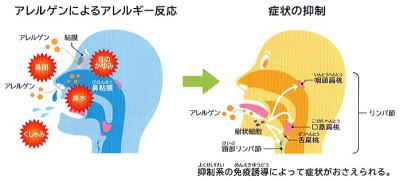

オマリズマブ(ゾレア)は、免疫グロブリンE=IgEの働きを抑えます。

スギ花粉を吸い込むと、スギ花粉は鼻や眼の粘膜に付着します。スギ花粉の抗原成分であるスギ花粉の蛋白成分Cryj1、Cryj2が鼻の粘膜内に入ると、からだの防衛部隊である、マクロファージや樹状細胞は異物として認識し、この情報をヒトの免疫システムの最高司令官であるTリンパ球に伝えます。

情報を受け取ったTリンパ球はスギ花粉の異物としての情報を、部下であるBリンパ球に伝達します。

Bリンパ球は、スギ花粉を攻撃排除するために、スギ花粉にぴったり一致するスギ特異的IgE抗体を作り、放出します。

このスギ特異的IgE抗体は、肥満細胞(マスト細胞)とよばれる細胞の表面に接着します。これが、「感作」という臨戦態勢です。すると、Bリンパ球が刺激され、免疫グロブリンE(IgE)を放出します。

オマリズマブ(ゾレア)は、このIgEを捕捉し、マスト細胞に結合できないようにしてしまいます。

IgEが結合したマスト細胞は、化学伝達物質であるヒスタミンやロイコトリエンを撒き散らし、鼻水、鼻詰まり、くしゃみ、眼のかゆみなどのつらい症状が引き起こされます。(スギ花粉症のメカニズム)

IgEが結合しないマスト細胞は当然ヒスタミンやロイコトリエンを撒き散らさないので、鼻水、くしゃみ、鼻詰まり、眼のかゆみなど花粉症の症状が起こらないで済むことになります。(右図)

*右図は、ノバルティス社:ゾレア皮下注パンフレットより転載。

●副作用

注射した部位に、腫れ、発赤、痛みが生ずることがあります。きわめて稀に、アナフィラキシーを起こす可能性があります。

●投与の対象

前シーズン、医療機関に受診し、抗アレルギー剤、ステロイド点鼻薬で治療したにもかかわらず、花粉症の症状がひどかった人が対象となります。

重症度分類(上述)で、その症状が「重症・最重症」に該当した患者さんが、ゾレアの対象になります。

●投与方法

まず、問診で昨年の花粉症の症状の評価(重症度)を行います。

患者さんの年齢が12歳以上、体重が20~150kg(!)であることを確認します。

さらに、昨シーズンの薬物治療(ステロイド点鼻薬、抗ヒスタミン薬)の投与量、投与期間を確認します。

そして、第2世代抗ヒスタミン薬、点鼻用ステロイド薬を1週間投与します。

1週間後に投薬効果を調べます。重症の症状が続く患者さんに血液検査を行い、血清総IgE値、スギ花粉特異的IgE抗体を調べます。

そして、今までの治療で花粉症の症状が改善しないこと、血液検査でIgEが30~1500IU/mlであること、スギ花粉に対する特異的IgE値がクラス3以上であれば、ゾレア治療の対象になります。

総IgE値と体重から、ゾレアの投与量が決まります。(ゾレア投与量)

ゾレアの投与が決まれば、

➊ゾレア1回75mgから600mgを、2~4週ごとに皮下注射します。注射をはじめると、数日で花粉症の症状は軽快し、1ヵ月程度効果が続くといわれます。

➋ゾレアの投与期間は2月から5月いっぱいのスギ花粉症のシーズン中となります。(当然ですが、ヒノキ花粉には効果はありません)

Ⅵ. スギ花粉症の生活上の注意(抗原除去・回避)

○花粉の遮断

1.晴れて風のある日は外出を控える

スギ花粉は晴れて風のある日に多く飛びます。このような日はできるだけ、外出を控えるか、マスクやメガネを着用します。

外出時にメガネやゴ-グルを使用すると、目の結膜に接触するスギ花粉の数は1/3に減少するといわれています。コンタクトレンズのお子さまは花粉症のシーズンの間はメガネに変えることをお勧めしますが、コンタクトレンズを使用する時は、防腐剤無添加の人工涙液で洗眼することが必要です。

スギ花粉症用の各種マスクもかなりの予防効果が期待できます。まだ、新型コロナウイルス感染症やインフルエンザも流行しているため、ぜひマスクは着用しましょう。

2.室内への花粉の侵入を防ぐ

掃除の時以外は窓を閉めきり、花粉が室内に入ってこないようにします。布団や洗濯物は戸外に干さないか、取り込む時に花粉を十分叩き落とす必要があります。

また、外出から帰ってきた時は、髪や衣服についている花粉をよく払い落としてから、家の中に入ります。表面が凸凹した花粉がつきやすい毛織物の衣服は避けたほうがよいでしょう。

帰宅した時はお子さまに洗顔、うがいを励行させ、鼻水が出ている時は鼻をかませます。

○生活環境の改善

1.環境をいつも清潔にする

できるだけ、部屋の中は整理整頓し、ごみや花粉を部屋の中に残さないように注意しましょう。頻回の掃除も有効です。

ふとんやカーペット、ベッドの下などを電気掃除機で十分吸いこみます。また、掃除機を使う際には、窓を開けて噴射口を室外に向けて行う必要があります。(花粉を室内に残さないため)

2.ストレスを避け、十分な睡眠を

過労やストレスは一般にアレルギーの症状を悪化させるといわれています。十分な睡眠と体力をおとさないよう、お母さまの配慮が必要と思われます。

3.かぜをひかないようにする

花粉症の時期に流行るかぜは、鼻汁、鼻閉、微熱を主な症状とするライノウイルス感染症が多いです。鼻かぜは鼻の粘膜をさらに荒して、症状を悪化させるので、注意が必要です。

参考資料:アレルギー性鼻炎ガイド2021年版

大久保公裕:的確な花粉症の治療のために(第2版);アレルギー協会事業2015.3

アレルギー性鼻炎に対する舌下免疫療法の実際と対応;日本鼻化学会編.2013..11

谷内和彦:薬理作用から見た理想的な抗ヒスタミン薬治療;日耳鼻123:196-204.2020

後藤穣:最新のアレルギー鼻炎治療-ガイドライン改定と抗ヒスタミン薬による治療戦略;日耳鼻124:943-947.2021

湯田厚司:SLIT処方のコツ.EXPERT LECTURE;鳥居薬品2021.4

![]()