インフルエンザはかぜの親玉です。よくインフルエンザとかぜとはちがう、という解説もありますが、インフルエンザも立派なかぜの一つです(インフルエンザ感染症の恐ろしさを強調するための表現と思われます)。たしかにかぜウイルスの中で最もありふれたライノウィルスなどとは症状が異なりますが、アデノウィルスなどインフルエンザと似た症状を示す、ウィルス感染症も存在します。

インフルエンザ騒動は今や毎年冬の風物詩となってしまったので、インフルエンザ感染症について、詳細に解説いたします。

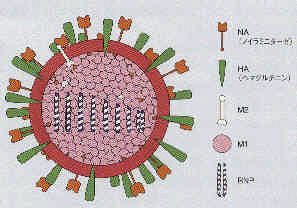

まず、インフルエンザウィルスの構造のお話から、始めましょう。インフルエンザに関するさまざまな事柄は、このウィルスの構造を知ることで、理解が容易になるからです。

インフルエンザウィルスは、オルソミクソウィルスというグループに属している、大きさが100nm(1mmの1/10000)の中型のウィルスです。

中心にRNA(リボ核酸)という遺伝子を持ち(右図の真中の8本のまだら紐のようなもの)、外側には、NA(ノイラミニダーゼ)とHA(ヘムアグルチニン)という2種類のとげ(スパイク蛋白と呼ばれます)が林立しています。その他に、M2という蛋白質(右図の白い棒)も存在します。

インフルエンザウィルスは内部(ピンクの所)の蛋白質の種類で、A型、B型、C型に分けられます。

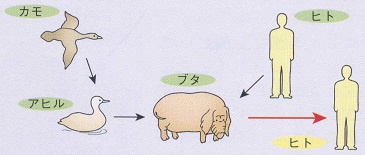

A型インフルエンザウィルスは、ヒト、水鳥、ブタ、ウマなどに感染し、B型インフルエンザとC型インフルエンザウィルスは、ヒトにしか感染しません。

また、病原性が強いのはA型とB型インフルエンザウィルスで、C型インフルエンザウィルスはあまり病原性はありません(C型は時に小流行を起こします)。

A型インフルエンザウィルスはもともとミズトリ(鴨など。水禽類)の腸管内で増殖するウィルスでしたが、ヒトなどにも感染する能力を獲得し、宿主を増やしてきました。

A型インフルエンザウィルスを表わすときは、このHAとNAのとげの番号を組み合わせて表現します。たとえば、3番目の緑のとげ(HA)と2番目の赤のとげ(NA)を持っているA型インフルエンザウィルスはAH3N2と表現します。

A型インフルエンザウィルスのHAのとげは、トリでは16種類(H1、H2、H3、…、H16)すべて見られますが、ヒトでは3種類(H1,H2,H3)のみです。一方NAのとげも、トリの9種類(N1、N2、…、N9)に対し、ヒトでは2種類(N1,N2)みられるだけです。すなわち、鳥インフルエンザの一部(H1,H2,H3とN1,N2を持ったウイルスの一部)がヒトでも寄生、繁殖できるように進化したと考えられています。

一方、B型インフルエンザウィルスは、HAもNAも1種類しかありません。

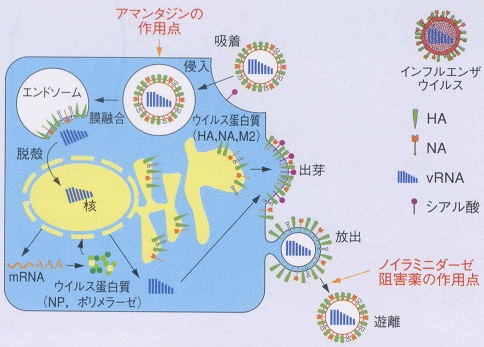

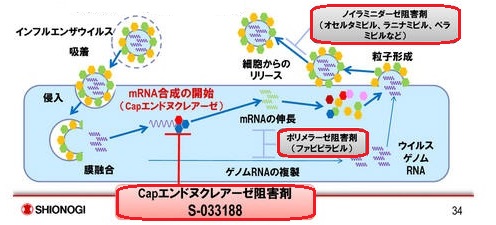

次にインフルエンザの感染、増殖サイクルを見てみましょう。

まず、インフルエンザウィルスがヒトの鼻、のど、気管支に侵入すると、緑のとげ(HA=ヘムアグルチニン)を伸ばして、細胞のレセプターに吸いつきます。

ここでいうレセプターとは、ウィルスのとげがくっつきやすい部位のことで、インフルエンザウイルスの緑のとげ(HA)はシアル酸に親和性があるため、ヒト細胞表面のシアル酸が飛び出している場所がリセプターとなります。

ヒト細胞のシアル酸部位(レセプター)にくっついた(吸着といいます)ウィルスは、細胞の食作用(エンドサイト―シス)によって、細胞内に取り込まれます(侵入)。

ヒト細胞内に取り込まれたウイルスは、今度はウイルスを包んでいたヒト細胞の膜とウイルスの殻の部分を融合させ(膜融合といいます)、ウィルスの殻が壊れます(脱殻といいます)。

ウイルス内部にあった自分を複製する遺伝情報の図面である、ウイルスRNA(RNP)は、この時、ヒト細胞質内に移動します。

ウイルスRNAはヒト細胞質内(水色の部分)から、細胞の核内に入りこみます。インフルエンザウイルスの持つ遺伝子情報RNAは非常にシンプルなため、ウイルスの持つ自前のRNA遺伝情報だけではウイルス(自分自身)を複製することができません。

そのため、インフルエンザウイルスは、ヒト細胞のRNA(遺伝子)から、その一部(キャップ構造とpoly A構造の部分)を切り取り、自分のRNAにくっつけて、やっと自分自身の遺伝情報の設計図を完全なものとします。この時、この反応に必要なのが、Capエンドヌクレアーゼという酵素です。

この完成したmRNAの設計図をもとにして、大量のウイルス蛋白質(核蛋白質、ポリメラーゼ)が生産されます。そしてこの作られたポリメラーゼが、さらに大量のウイルス蛋白質(HA、NA、M2蛋白質)を作り出していきます。

一方、ウイルスの遺伝情報の塊であるRNAは、これとは別経路で細胞質内で複製されます。

この別々に作られたウイルス蛋白質とウイルスRNAは、それぞれ細胞の表面に移動し、合体し、盛り上がって突起となります(出芽といいます)。このとき、ウイルスは緑のとげ(HA)で細胞とくっついているので、これを切断してウイルスを自由にするのが赤いとげ(NA=ノイラニミダーゼ)の役割です。

自由になった新しいウィルスは、1個の細胞から1億個に増え、流血中を広がり、さらに次々と細胞に感染を広げていくのです。

●インフルエンザの変異(何故ワクチンがきかないか)

ヒトのインフルエンザで、現在流行しているA型インフルエンザウィルスは、新型(AH1N1pdm)、香港型(AH3N2)の2種類です。また、B型インフルエンザウィルスも、ビクトリア系統、山形系統の2種類の計4種類です。過去にはアジアかぜAH2N2、ソ連型AH1N1が流行したことがありました。(この2種類は現在、姿を消しました。)

過去インフルエンザにかかったり、ワクチンを打っていれば、何回もインフルエンザにかかることはないはずです。理論的には4回かかれば、ABそれぞれに、免疫ができるはずです。

それが何故、毎年600万人から1000万人の人々が罹患し、ワクチンの効果が限られているのでしょうか。

それはインフルエンザウィルスが、大きな変化と小さな変化を繰り返して、ヒトの免疫の防御システムをたくみに掻い潜って、流行するからなのです。

インフルエンザのHAとNAは不安定で、そのアミノ酸構造を変化させ(突然変異)、とげの形を少しづつ変えていきます。これを連続変異といい、車でいうとマイナーチェンジにあたります。インフルエンザウィルスは毎年連続変異をくりかえしているのです。

トリのインフルエンザウィルスと、ヒトのインフルエンザウィルスが、ブタの体内で交じり合い、新しいインフルエンザウィルスが生まれることを不連続変異といいます。

シベリアから中国に渡ったカモのウィルスはブタに取り込まれます。一方、ブタはヒトのインフルエンザウィルスにも感染します。ブタの体内で共存することになったカモとヒトのインフルエンザウィルスがHAとNAを取り替えて新しいインフルエンザウイルスが誕生する(遺伝子の再集合といいます。)ことを、不連続変異といいます。

当然、ヒトはこのウィルスに対する備え(免疫)はありませんから、あっという間に感染が広がっていくことになります。

![]()

潜伏期間は1~4日で、感染経路は咳による飛沫感染です。感染力はきわれて強く、一地域に爆発的に広がり、3~5週で終息する経過を繰り返します。まず、12~1月にA型インフルエンザが流行り、2~3月にB型インフルエンザが流行するというのが、例年のパターンです。

症状は急激な発熱(39℃以上)によって発病しますが、頭痛、筋肉痛、関節痛(からだのふしぶしを痛がる)、全身倦怠感(ぐったりして起きていられない)などの全身症状が、強く現れます。ほほが赤く、目は充血してうるんできます。高熱のわりには、せき、鼻水などは当初は目立ちませんが、やがてせきもひどくなり、ピークを向かえます。

腹痛、嘔吐、下痢などもしばしばみられる症状です。

発熱3~4日めで一度解熱しますが、1~2日後に再び発熱することが多く、インフルエンザのニ峰性発熱と呼ばれます。この2度目の発熱は1~2日で解熱し、咳を除けば症状は快方に向かいます。咳はしつこく続く例があり、この場合は肺炎の合併も考えられます。

2度目の発熱が2日以上続く場合は、中耳炎、肺炎など細菌感染が強く疑われるため、必ず診察を受けましょう。まれに、足の強い筋肉痛のため、歩けなくなることもあります。

合併症は、子どもでは、気管支炎、肺炎、中耳炎、熱性けいれん、ライ症候群、インフルエンザ脳症(後述)などがみられます。B型インフルエンザはA型に比べて症状が軽いといわれてきましたが、2002/3年のB型インフルエンザの流行時の当クリニックの経験では、A型インフルエンザと比べて、特に症状が軽いという印象はありませんでした。

1994年に学童のインフルエンザワクチン集団接種が中止されたころから、老人のインフルエンザ肺炎による死亡と乳幼児のインフルエンザ感染に伴なう脳症が増加し始めました。

このうち、乳幼児に見られるインフルエンザ脳症については、1998年、1999年に患者が多数報告され、社会的に注目されるようになり、1999年12月に日本小児感染症学会が「インフルエンザ関連脳症についての見解」を公表しました。その後、厚生労働省、新興・再興感染症「インフルエンザ脳症の発症因子の解明と治療及び予防方法の確立に関する研究」班 (主任研究者森嶋恒雄岡山大学大学院小児医科学教授)によって、2005年11月にインフルエンザ脳症ガイドラインが作成され、2009年に改訂版が公表されています(→内容はこちら)。

(主任研究者森嶋恒雄岡山大学大学院小児医科学教授)によって、2005年11月にインフルエンザ脳症ガイドラインが作成され、2009年に改訂版が公表されています(→内容はこちら)。

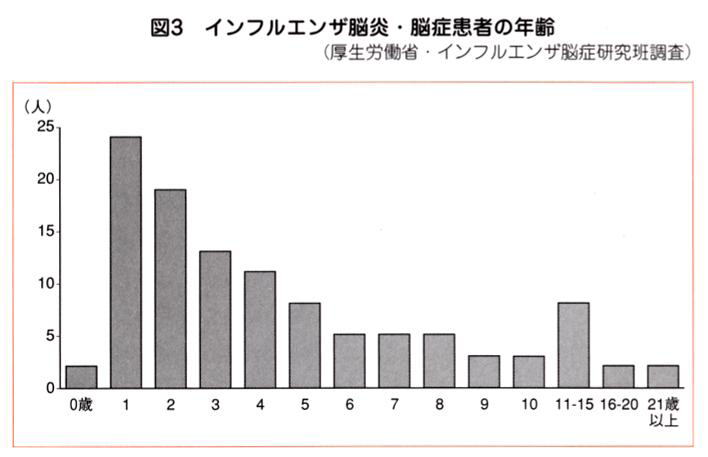

インフルエンザ脳症は、5歳以下の乳幼児(特に1~2歳がピークで、0歳台は少ない)がA型インフルエンザウィルス(AH3N2:香港型)に感染して発病します。(右図)

その症状は、まず高熱が出て数時間でけいれんを起こします。しかし、この時点ではインフルエンザの高熱に伴なう熱性けいれんと区別がつきません。ただし、熱性けいれんなら、数分間から数十分でおさまり、回復してくるのが普通ですが、脳症の場合は寝てばかりいて起きてこない、呼びかけても応答がない、目がうつろでボーとしている、見えないものが見えたり、聞こえたりする(「意味不明の言動」)、嘔吐する、さらにけいれんが再発するような症状が続き、おかしいことに気付かれます。

救急病院で診察を受けると、意識障害の存在、けいれん重積(けいれんがとまらない)などがみられた場合、CTやMRIという脳の形を写し出す検査が行われます。その結果、脳が腫れていたり(脳浮腫)、脳の一部が壊れている(壊死)ことが確認されれば、インフルエンザ脳症として強力な治療が開始されます。

インフルエンザの発病からこのような脳症の症状を呈するまでの時間は、平均1.4日(約30~36時間)しかかからず、症状の進行は電撃的です。したがって、抗インフルエンザウィルス治療薬を飲み始めていても、発病を抑えることはできないものと思われます(間に合わない)。2002年調査では、死亡は15%、重度後遺症を残したものは8.5%、完全回復したものは50%でした。

現在インフルエンザ脳症はガイドラインをもとに治療が行われるようになり、1990年代無治療では約30%であった致命率が2009年には8~9%と改善しました。しかし、後遺症を残す子どもは約25%前後で変化はなく、相変わらず怖ろしい病気であることに変わりはないのです。

インフルエンザ脳症の多くが、A香港型インフルエンザウイルス感染に伴って発病します。しかし、なぜ発病するのかは現在まだ解明されていません。インフルエンザウィルス感染が引き金になって発病することは確かなのですが、インフルエンザウィルスそのものが脳炎を起こすわけではないようです(そのため、インフルエンザ脳炎・脳症ともインフルエンザ関連脳症とも呼ばれます)。

一般にウィルス感染症では、リンパ球、顆粒球、マクロファージ(大食細胞)などの免疫を担当する細胞が協力して病原ウィルスと戦い、炎症という戦場でウィルスに打ち勝ち、病気を治します。この時、それぞれの細胞は炎症性サイトカインという物質を分泌し、指令を出したり、連絡をとり、組織的に戦います。しかし、インフルエンザ脳症の髄液(脳を包む液体)には、この炎症性サイトカインが異常に多いことがわかりました。

インフルエンザ脳症を起こしたお子さまは、インフルエンザウィルス感染に対して何らかの原因で全身の炎症反応が異常に強くおこり、その結果脳の血管の細胞が大量の炎症性サイトカインに曝され、壊されてしまいます(サイトカインストームという)。そしてその結果、脳血液中の水分が大量に血管外に滲み出し、脳が腫れてしまうのではないかと考えられています。このメカニズムは、インフルエンザ脳症のお子さまでは、脳以外にも肝臓など全身で観察されているのです。

さらに一部の解熱剤(ボルタレン=ジクロフェナクナトリウム、ポンタール=メフェナム酸)が症状の悪化に関係する疑いが強くなり、ボルタレン、ポンタールの使用については、2001年厚労省薬事・食品衛生審議会医薬品等安全対策部会で15歳未満の小児において、原則禁忌(原則的には使用してはならない)と決定されました。ただし、現在、我が国の小児科で主に使用されている(諸外国でも用いられている)アセトアミノフェンは、脳症の発症に関連しないと考えられています。

インフルエンザ脳症については、まだよくその本当の原因はわかってはいません。ボルタレンやポンタールを使用しなくなっても、それだけでインフルエンザ脳症がなくなるわけではありません。ただ、脳症になるお子さまは毎年60~230名、死亡者は9~33名と、感染者総数600~1000万に比べると極めて少数です。きわめてまれな病気と考えてよいと思います。(インフルエンザ脳症のわかりやすい解説はこちら)

また、インフルエンザ脳症の発生はA香港型の流行と相関しています(A香港型が流行した年(98/99、99/00、01/02)にインフルエンザ脳症が多く発病しています=下図)。したがって、インフルエンザワクチンを接種することによって、A香港型の流行が抑えられれば、集団レベルではインフルエンザ脳症の発病数も抑えられる可能性が期待できるのです。

個々(人)のレベルでは、残念ながらワクチンを接種してもインフルエンザ脳症を発病し、死亡したお子さまもおりましたが、インフルエンザワクチン接種は現在インフルエンザ脳症を予防するもっとも有効なアプローチと考えられます。したがって、当クリニックはインフルエンザ予防接種を強くお勧めしています(→インフルエンザワクチン、インフルエンザワクチン詳細編)。

| シーズン | 患者数 | 死亡数 |

| 1998/99 | 217 | 61 |

| 1999/00 | 109 | 27 |

| 2000/01 | 63 | 9 |

| 2001/02 | 227 | 33 |

なお、インフルエンザ脳症は、2013/14シーズンに96例、2014/15シーズンは105例、2015/16シーズンは223例、2016/17は125例、2017/18は166例が報告されています。

インフルエンザはかつて、①突然の発症、②38℃を超える発熱、③上気道症状、④全身倦怠感等の全身症状、の4点を満たすものとされてきました。インフルエンザと確実に診断するためには、血液を採取してインフルエンザの血清抗体価が上昇していることを確認するか、のどをぬぐってその検体からウィルスを分離・検出するしかありませんでした。

ところが、1999年にインフルエンザ迅速診断キットが登場してから、インフルエンザの診断は正確に、しかも容易に行われるようになりました。

現在ではさまざまな迅速診断キットが登場し、A型とB型のインフルエンザを区別して診断できるようになりました。

(右図はクイックナビ-Flu(大塚製薬)。上段が陰性、中段がA陽性=赤線、下段がB陽性=青線を示しています)

![]()

インフルエンザウイルスそのものの増殖を抑えるインフルエンザ治療薬(抗ウィルス薬)が登場し、インフルエンザの治療は一変しました。従来は、インフルエンザにかかったら、なるべく家で安静にしているように、といわれてきましたが、現在は病院に行き、検査をし、症状によってはインフルエンザの治療薬を飲むことが最も良い対処法となりました。

現在我が国で使用できるインフルエンザの治療薬は6剤、非常時のみ使用可の治療薬が1剤あります。

抗ウィルス剤

①効果と作用機序

1998年にA型インフルエンザの治療薬として認可されました。シンメトレルの作用は、M2蛋白の働きを抑制し、インフルエンザウィルスの脱殻を抑えてしまうことです。

脱殻が起こらないと、インフルエンザウィルスは感染細胞で増えることができません。また、B型インフルエンザウィルスはM2蛋白を持っていないため、シンメトレルはA型インフルエンザウィルスしか効果はありません。

②副作用と問題点

シンメトレルは長期に服用した場合、薬が効かない耐性ウイルスが誘導されてきます。もともとA型インフルエンザウィルスの1万個に1個は、シンメトレルが効かない耐性ウィルス(抵抗力を持ったウィルス)が存在していますが、シンメトレルの作用でインフルエンザウィルスがほとんど死滅した後、この耐性ウィルスが急激に増えてくるのです。

この耐性ウィルスは感染している本人には普通のインフルエンザウィルスと同じようにふるまい、特にインフルエンザ症状が重くなることはありません。

しかし、他のヒトに感染したときには、シンメトレルが全く効かなくなります(症状が軽くなることはない)。この耐性ウィルスはシンメトレルを飲み始めて、早ければ3~4日で出現してくるといわれています。

さらにM2蛋白の働き(イオンチャンネル活性)に重要な役割を持つアミノ酸が一つ以上変化するだけで、シンメトレルは効かなくなるといわれており、非常に耐性を誘導しやすい薬剤のようです。

その上、シンメトレルには、興奮したり、夜寝られなくなったり、うわごとを言ったりする精神神経症状や、吐き気などの副作用が少なくありません。

2004年以降、中国では農民と当局がぐるになって鳥インフルエンザ対策として、薬価が安いアマンタジンを大量に飼料に混ぜて鶏に服用させていたため、ほとんどのA型インフルエンザがシンメトレル耐性になってしまったことがわかりました(詳しくはこちら)。アメリカのCDC(疾病管理センター)は2006年1月にインフルエンザの予防と治療にアマンタジンとリマンタジン(アマンタジン類似薬)を使用しないよう、勧告しました。

中国の身勝手で非道な振る舞いで、抗インフルエンザ薬がひとつ(薬剤は2種)消滅してしまったことはまことに残念です。

③当クリニックの対策

上記のようにシンメトレルは耐性ウイルスが増えていること、精神症状が強いこともあり、現在は全く処方しておりません。

①効果と作用機序

タミフルはノイラミニダーゼ阻害剤といって、インフルエンザのNA(ノイラミニダーゼ)の働きを抑える薬です。インフルエンザウィルスのNAは、感染細胞内で複製された無数のインフルエンザウィルスが出芽して、感染細胞から飛び出すことを助けます。このNA(ノイラミニダーゼ)の働きを抑えるノイラミニダーゼ阻害剤が投与されると、インフルエンザウィルスは感染細胞から分離できなくなり、細胞にくっついたまま最後は死んでしまいます(上図参照)。

タミフルはA型インフルエンザ、B型インフルエンザ両方に有効で、1~2日で熱は下がり、インフルエンザの症状は軽くなります。インフルエンザの症状を1日程度短縮するといわれています。

しかしタミフルの効果が現われるには半日以上はかかるため、急激に進行するインフルエンザ脳症の発症を抑えることは難しいと考えられています。

②副作用と問題点

タミフルは副作用として、服用患者の5%に腹痛、下痢がみられますが、症状は軽く服用をやめれば消失します。

薬の効かない耐性ウィルスは、タミフルでも1/100の割合で出現しますが、タミフルの耐性ウィルスはシンメトレルの場合とは異なり、感染力が弱いため、あまり問題にしなくてよいと考えられています。

また、タミフルを飲んで速やかに解熱しても、ウィルスの排出は数日間は続くため、いつまで園や学校を休ませなければならないのか、問題とされた時期もありました(これについては、登校・登園基準の項をご覧ください)。

2007年11月ごろから、北欧でタミフル耐性のAソ連型(H1N1)のインフルエンザウイルスが登場し、急速に全世界に広がりました。わが国でも2008年は2.6%だったタミフル耐性H1N1ウイルスが2009年には93%を占めるようになり(国立感染症情報センターのまとめはこちら)、マスコミが例によって、「タミフルが利かなくなった」と大馬鹿騒ぎを繰り広げたのでした。

このタミフル耐性H1N1ウイルスは、日本でもマスコミなどで一部の人間が騒いでいた「タミフルを使いすぎると、ウイルスが抵抗力を持ってしまい、効かなくなる」(薬剤の選択圧)という頓珍漢な杞憂とは全く無関係に発生したものでした。

すなわちこの耐性ウイルスは、たまたまタミフルが作用するノイラミニダーゼに突然変異が起こり、ノイラミニダーゼの立体構造に変化が生じ(ノイラミニダーゼの275番のアミノ酸が、ヒスチジンからチロシンに置換した)、その結果タミフルが作用しなくなったウイルスだったからです。(→連続変異)

むしろわが国ではタミフルを幅広く使用してきたにもかかわらず、2008年段階では2.6%とほとんど国内からは耐性ウイルスは見られなかったのです。

タミフル耐性H1N1ウイルスは2009年上半期に急激に世界中に拡散しましたが、2009年5月発生した新型インフルエンザH1N1ウイルス(Pdm)にとって代わられ、現在は消滅してしまいました。

2007年、薬害反対グループと狂騒マスコミによって、タミフル「異常行動」の副作用騒ぎが医学上の問題ではなく、医学を無視した「社会問題」となりました(第2次タミフル騒動→当クリニックの解説はこちら)。

人の命に係る深刻な問題を、チンドン屋のような馬鹿騒ぎで面白おかしく囃し立てることがどれだけ医療現場を混乱させ、保護者を惑わし、子どもの健康を危険にさらしているか、彼ら下劣なマスコミチンドン連中は、自らの職業的倫理観に問うことはないのでしょうか。

タミフルの「異常行動」に関しては、 岡部信彦元国立感染症研究所感染症情報センター長の研究班の検討によって、タミフルの使用を制限した後も異常行動は大幅には減っていない。異常はインフルエンザそのものによって起きている可能性が高いことがデータで示されました。

タミフルの問題ではないのです。インフルエンザにかかったときは、薬を飲もうと飲むまいと2日間は異常行動に注意しなければならない、という正しい警告を、厚労省はマスコミチンドン記者どもの捏造報道にも動じず、毅然として、全ての保護者に周知させるべきでした。その負の遺産というべき、タミフルの10代への投与の原則中止などという馬鹿げた愚策は、一刻も早く取り消されなければなりません。

最も一義的には、上記厚労省の正しい警告を狂乱じみた「炎上」報道で葬った、捏造マスコミチンドン屋連中が最も責任が重いと考えます。

2018年5月16日、厚労省有識者会議はようやく、10台へのタミフル原則禁止という馬鹿げた愚策の中止を決めました(報道はこちら)。実に2007年から11年間続いた、世界に類を見ない異常な抗ウイルス剤への「使用禁止」が撤回され、ようやく医師が自分の判断に基づいて自由に処方できる、当たり前の環境に正常化されることになりました。

この11年間は、何だったのでしょうか。狂騒左翼マスコミの炎上報道攻撃に脅え、薬剤反対グループの脅迫実力行動に脅え、まったく医学的に意味のない愚策がだらだら続けられてきた、暗黒の11年間でした。(これは決して過去の問題ではありません。現在もHPVワクチン接種中断など、進行形で続いている事案がいくつもあるのです。)

③当クリニックの対策

ゾフルーザが登場したため、現在では錠剤の飲めない5歳前の小児に、タミフルの散剤を処方しています。

①効果と作用機序

ザナミビル水和物(リレンザ)もノイラミニダーゼ阻害剤で、 A型インフルエンザ、B型インフルエンザに有効です。吸入薬なので、直接インフルエンザウィルスの感染部位であるのど、気管支に到達してインフルエンザウイルスの増殖を抑制します。

A型インフルエンザ、B型インフルエンザに有効です。吸入薬なので、直接インフルエンザウィルスの感染部位であるのど、気管支に到達してインフルエンザウイルスの増殖を抑制します。

この薬は銀色のカップ(ブリスターという。右図の左の四個の玉)のなかに粉末が入っていて、この2ブリスターを1日2回、5日間、専用のディスクへラー(右図、右側の吸入器)を用いて吸入します。

リレンザはA型インフルエンザ、B型インフルエンザ両方に有効で、1~2日で熱は下がり、インフルエンザの症状は軽くなります。インフルエンザの症状を1日程度短縮するといわれています。

②副作用と問題点

リレンザは吸入薬で、喘息の治療薬のフルタイドロタディスクと類似した吸入用具を用います。吸入薬なので、小さなお子さまには使用できません。2006年2月から、5歳以上の小児にも処方できることになりました。しかし、小学校の低学年(6~7歳)では強く吸い込むことはなかなか難しいようです。ただ、吸入してむせる子はいないようです。

また、刺激により気管支喘息の発作を誘発する可能性があるため、喘息のお子さまは使用しないほうがよいとされています。しかし、現在10代のお子さまにはタミフルが原則投与できないため、インフルエンザで高熱、全身症状がある場合は、喘息のお子さまにも処方しています。気管支喘息の患者さんでも、特に問題なく使用できています。むしろ、フルタイドで慣れているせいか、うまく吸入できる患者さんが多い印象です。

リレンザは吸入薬のため、発売以来タミフルの陰に隠れていましたが、10代でタミフルが使用できなくなったこと、2009年タミフル耐性のH1N1ウイルスが日本でも蔓延したために、リレンザの使用頻度も増加しました。

③当クリニックの対策

現在はリレンザはほとんど処方しなくなりました。(吸入回数が多いのと、ブリスターの装着が面倒なため。)

①効果と作用機序

ペラミビル水和物(バイオクリスト社、日本では塩野義製薬がライセンス)はタミフル、リレンザに次ぐ、第3のノイラミニダーゼ阻害薬の注射薬です。注射薬のため、インフルエンザと診断されたら、15分間の点滴で薬が投与されます。長時間作用型のため、点滴を1回行うことにより、投与されます。(重症例では反復投与も可能です。)

薬が飲めなかったり、吸入することができない高齢者やせき、嘔吐がひどい人でも使用できるメリットがあります。A型およびB型インフルエンザウイルス、H5N1型鳥インフルエンザにも有効です。

2010年1月13日に塩野義製薬が製造販売承認を得たと発表し、2010年1月27日から発売になりました。

②副作用と問題点

小児科一般外来では不要な薬です。主な副作用は、消化器症状(腹痛、下痢など)と高価なことです。1回投与で長時間作用するので、それに伴う副作用の観察が必要です。また、注射薬なので、使用に制限があります。

①効果と作用機序

ラニナミビルはリレンザと同じノイラミニダーゼ阻害剤で、A型インフルエンザ、B型インフルエンザに有効です。ラニナミビルの前駆体である、ラニナミビルオクタン酸エステルの入った乾燥粉末剤(イナビル吸入粉末剤20mg)を吸入します。

吸入によって、ラニナミビルオクタン酸エステルが、直接インフルエンザウィルス感染部位の咽喉頭、気管支に到達し、生体の酵素の働きでラニナミビルに変わります。このラニナミビルが長時間気道にとどまり、増殖しようとするインフルエンザウィルスのノイラミニダーゼの働きを抑え、インフルエンザウィルスの増殖を防ぎます。

ラニナミビルは長時間作用型ノイラミニダーゼ阻害剤であり、ザナミビルの数倍強い抗ウィルス活性を持つといわれています。1回吸入する(イナビル20の容器をずらして左右1回づつ吸う)だけで効果を示します。ただし、ザナミビル(リレンザ)と異なり、10歳以上の小児と成人はラニナミビルオクタン酸エステルとして40 mgを吸入(イナビルを2個吸入)するのに対し、10歳未満の小児はラニナミビルオクタン酸エステルとして20 mg(イナビル1個)を吸入するというように、年齢で投与量(イナビル使用本数)に差があります。

平成22年9月10日に製造販売承認が得られたため、平成22年10月19日より発売になりました。

②副作用と問題点

腎から排泄されるため、腎障害時には減量を考慮する必要があります。長時間作用するので、それに伴う副作用の観察が必要です。

吸入薬なので、リレンザと同じように幼児に使用できない欠点があります。また、乾燥粉末なので、自力で吸い込むことが必要で、息を吹き込むと細かい粉末が舞い上がり、むせたりするので、吸入前に十分な説明が必要です。(特に小さい子。リレンザと異なり、吸入手技が1回だけのため。)

③当クリニックの対策

1回の吸入で済むため、現在でも年長児~成人は希望があれば、イナビルも処方しています。

①効果と作用機序

ファビピラビル(T-705:6‐fluoro‐3‐hydroxy‐2‐pyrazinecarboxamide)は、タミフルと同じ経口薬です。ヒト細胞内に侵入したインフルエンザウィルスRNAがヒト細胞の核を支配し、自分の複製を作らせる、RNAポリメラ-ゼの働きを抑えることで、ウィルスの複製、増殖を防ぎます(下図参照)。

RNAポリメラ-ゼを阻害する作用があるため、A、B、C型全てのインフルエンザウィルスの効果があり、高病原性鳥インフルエンザや新型インフルエンザにも有効と考えられます。また、ノイラミニダーゼ阻害剤(タミフル、リレンザ)とちがって、ウイルスそのものを攻撃するため、48時間以降でも効果が期待できます。

ノロウイルス、エボラウイルスにも有効で、フランスに輸出され、アフリカギニアのエボラ出血熱の患者に使用されました。(報道はこちら)

②副作用と問題点

動物実験で胎児に異常が出る催奇形性の可能性があるという理由で、新型インフルエンザ対策の備蓄用薬剤として認可はされたものの、残念ながら一般診療で抗インフルエンザ薬としては使用はできなくなりました。新型インフルエンザの流行時に使用することになりそうです。

①効果と作用機序

ゾフルーザは塩野義製薬が開発した新薬です。塩野義製薬は、このS-033188(ゾフルーザ)について、2017年10月25日付で、日本国内における製造販売承認申請を行い、2018年2月23日に承認されました。

このインフルエンザ治療薬は、タミフルなどのノイラミニダーゼ阻害剤などとは作用機序が全く異なります。

ヒト細胞内に侵入したインフルエンザウィルスは、まず脱殻し、自らのmRNAをヒトの細胞内に押し出します。

インフルエンザウイルスのmRNAは、キャップ(Cap)エンドヌクレアーゼというヒトの酵素の助けを借りて、自分の単純なRNAを、自分の複製が作れるような複雑な仕組みのRNAに伸長させていきます。(インフルエンザの増殖)

このCapエンドヌクレアーゼの活性を抑え、インフルエンザウィルスの複製、増殖に必要なタンパク質の合成を抑えるのが、ゾフルーザの作用です。Capエンドヌクレアーゼを阻害する作用があるため、A、B、C型全てのインフルエンザウィルスの効果があり、高病原性鳥インフルエンザにも強い活性を示します。

タミフルなどノイラミニダーゼ阻害剤がきかない耐性ウイルスでも、ゾフルーザは効果が期待できます(交差耐性は認めないため)。また、アビガンと同様、ノイラミニダーゼ阻害剤(タミフル、リレンザなど)と異なり、ウイルスの合成を抑えるため、48時間以降でも効果が期待できます。

投与方法は、成人及び12歳以上の小児には、20mg錠2錠(バロキサビル マルボキシルとして40mg)を1回服用します。ただし、体重80kg以上の人は倍量、20mg錠剤を4錠(バロキサビル マルボキシルとして80mg)服用します。(イナビルと同じ1回投与ですが、イナビルは吸入薬、ゾフルーザは飲み薬です)

小児については、体重で量を調節します。40kg以上の小児は 20mg錠2錠 を服用、20~40kgの小児は20mg錠を1錠、10~20kgの小児は10mg錠を1錠、それぞれ1回服用します。

ゾフルーザは2015年10月に、厚労省の「先駆け審査指定制度」対象として指定され、臨床試験第Ⅲ相試験(大勢の患者で有効性、安全性を検証する)が進められてきました。そして、2018年2月23日に承認され、2018年春にはすでに処方可能になりました。

②副作用と問題点

特にアビガンのように問題になりそうな副作用はなく、下痢、軽度の肝機能異常が報告されています。2018-19年のインフルエンザ流行で、ゾフルーザが広く使用されているため、今後副作用については新たな報告の出る可能性はあります。

③当クリニックの対策

1回の錠剤の服用で済むため、錠剤の飲める5歳以上の患者さんには主にゾフルーザを処方しています。

![]()

抗インフルエンザウィルス薬は副作用や価格の問題があり、安易に使用するべきではありません。当クリニックでは抗ウィルス剤を使用するに当たっては、家庭内感染などインフルエンザとほぼ診断できる例を除けば、インフルエンザ迅速診断を行い、診断を確定してから投与することを原則としています。

その他の薬

インフルエンザの症状をやわらげるため、鎮咳去痰剤(咳、痰に)や整腸剤(腹痛、下痢に)などが処方されることがあります。

抗生剤はインフルエンザウィルスに無効のため、必要ありません。

解熱剤

インフルエンザでは解熱剤の使用には注意が必要です。小児では、アセトアミノフェン(コカール、カロナ―ル、アンヒバ、ピリナジン、ナパ)のみが安全に使用できる解熱剤と考えられています(解熱剤の使い方をお読み下さい)。

ボルタレン(ジクロフェナクナトリウム)、ポンタール(メフェナム酸)、アスピリンは、インフルエンザには使用できません。

![]()

登校・登園基準としては、学校保健安全法(2011年3月最終改正)では、インフルエンザは第二種の感染症に分類され、解熱後、2日を過ぎるまでは登校・登園はできないと定められていました(学校保健安全法第十九条二イ→原文はこちら)。

しかし、抗ウィルス剤(タミフル、リレンザ、イナビル)の使用が一般化し、診断後早期に解熱し元気になって登校・園したり(解熱してもウィルスの排出は続くため、感染源になってしまいます)、逆に発病5日目ごろに再び発熱する(二峰性発熱)例もあり、いつまで登校・園停止にしたらよいのか、問題になりました。

厚労省は2009年8月に「保育所における感染症対策ガイドライン」を発表し(2018年3月改定)、保育園では「発症後最低5日間、かつ解熱後3日を経過するまで」(→詳細はこちら。P.4~5)を登園基準に定めました。

また、文部科学省も2012年4月1日より、学校保健安全法の一部を改正し、小中学校では「発症後最低5日間、かつ解熱後2日を経過するまで」、幼児(幼稚園)では「発症後最低5日間、かつ解熱後3日を経過するまで」と変更し、厚労省に基準を合わせました。(→通知はこちら)

![]() 登校・登園停止のわかりやすい図表はこちら。

登校・登園停止のわかりやすい図表はこちら。

この基準は妥当と考えられるので、当クリニックではインフルエンザの登校、登園に関しては、この登園基準に従い、登校、登園許可書を発行しています。

![]()

本篇中、Medical Tribune別冊「座談会インフルエンザ診療の実際」の図3点を使用させていただきました。

2019.10.27最終加筆修正