定期接種(赤ちゃんの定期接種) 2025.5.20更新

1.BCG

2.五種混合ワクチン(ゴービック、クイントバック)

3.小児用肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)

4.小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)

5.B型肝炎ワクチン(ヘプタバックスⅡ、ビームゲン)

6.ロタウイルスワクチン(ロタリックス、ロタテック)

現在使用されなくなったワクチン

7.四種混合ワクチン(DPT+IPV)

8.ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)

9.小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー13)

10.不活化ポリオワクチン(IPV)

![]()

1.BCG

●予防接種の内容

定期接種。生後0ヵ月から満1歳になるまでが接種年齢とされていますが、 標準な接種月齢は生後5ヵ月から8ヵ月までです。

品川区では、2014年までは4ヵ月健診時に保健センターで集団接種が行われていましたが、2014年4月からかかりつけ医で行う個別接種に接種方式が変更になりました。

●予防する病気

結核を予防します。

①BCG接種を適切に行えば、結核の発病を接種しなかった場合の1/4位に抑えます。

②BCG接種は、新生児や乳児に多い、後遺症を残す怖れのある重い結核性髄膜炎(結核菌による髄膜炎。高率に死亡したり、後遺症を残す)や粟粒結核(全身に結核菌が蔓延する最重症型。20%が死亡する)の発病を抑えます。

③BCGワクチンは一度接種すれば、その効果は10~15年程度は持続します。

●接種の方法

上腕に生ワクチン液を垂らし、9本の針があるスタンプ(管針)で皮膚の2ヵ所に押し付けて接種します。

抗体ができ始める3~4週間後になると、スタンプのあとがジクジクしてきます。

Q. BCG接種後、乾かないうちに触っても大丈夫?

BCGの接種後、よく乾かしてから服を着せるように言われるので、心配になりますね。

ワクチンを確実に入れるためには、触らないほうがよいのですが、実際はスタンプの針を刺した時点でワクチン液はしっかり体内に入っています。少しぐらい洋服でこすれたり触ったりしても、ワクチンのつき方には大きな影響がでることはありません。あまり神経質にならなくても、大丈夫です。

Q. BCG接種後、痕がつかないけれどいいの?

BCGの接種がうまくゆけば、接種後3~4週間目ぐらいからスタンプを押した痕が赤くなってきます。全部痕がつかなくても、合計18本の針のうち、半分の9ヵ所位が赤くなれば抗体ができたと考えてよいでしょう。

でも、2ヶ月後ぐらい経ってもスタンプのあとが全く無かったら、来院して診察を受けてください。当クリニックで行った接種であれば、詳細に対応いたします。

他院で接種した場合は、接種した具体的な状況がわからないため、当クリニックでは対応できません。接種した先生に相談されることをお勧めいたします。

Q. BCGの痕が1ヵ月以上腫れています。大丈夫かな?

正常な反応なので心配ありません。

接種してから10日目ごろから接種した針痕に小さな発赤やふくらみが生じ、膿んだ箇所もでてきます。

接種後、4週間ごろに腫れは一番目立ちます。接種のあとが赤くなったり、多少膿が出るのは、BCG菌が体内で殖えて、体が菌と闘っている証拠で、むしろしっかり免疫がついていく途中なのでご安心ください。

赤いプツプツは2~3 ヵ月後にはかさぶたになります。

また、脇の下のリンパ節が腫れる赤ちゃんもいます(1%ぐらい)。この場合もふつうは接種した所と同様に、1~2ヵ月で自然に小さくなるでしょう。しかし、大きく腫れ上がったり、膿がジクジク出たり、3か月以上腫れがひかない、いったん良くなったのにまた赤く腫れてきた、などの症状が見られた場合は、当クリニックで接種した患者さんは受診して診察を受けてください。詳しく対応いたします。

Q. BCGの痕が接種してすぐに腫れ上がってきました。大丈夫かな?

BCGを接種して、1~2日で接種の痕が急に赤く腫れてきた場合は、「コッホ現象」の可能性があります。

「コッホ現象」は、赤ちゃんがすでに結核にかかっているときに起る現象です。この現象が起る時は、周りの結核に感染している大人の人がいて、結核を移された可能性があります。

これは危険は状態なので、かかりつけの患者さんはただちに当クリニックを受診してください。

コッホ減少について、品川区保健所の作成したリーフレットはこちら。

Q. BCGの痕が目立つと嫌なので、肩近くや足の裏に接種できますか?

BCGは、予防接種法実施規則第16条という規則で、「上腕外側ほぼ中央部」と接種部位が決められているので、 他の場所に接種することはできません。

特に肩近くに接種するとケロイドになって醜く痕が残る可能性があるため、接種してはいけない部位とされています。

また、足の裏もこすれたり、不潔になりやすいため、混合感染を起こしたりすると、醜い痕が残るリスクがあるのです。そのため、最もケロイドになりにくい上腕中央部が、BCG接種に最適の場所だと定められているのです。

一般に左腕に接種しますが、左の腕の皮膚が湿疹などで不適当な場合は、右側に接種しても問題はありません。

![]() 海外生活などのため、1歳までにBCGを接種できなかったお子さまは、4歳までは任意接種として接種を受けることは可能です。お子さまを連れて、当クリニックに相談にいらしてください。

海外生活などのため、1歳までにBCGを接種できなかったお子さまは、4歳までは任意接種として接種を受けることは可能です。お子さまを連れて、当クリニックに相談にいらしてください。

![]()

2.五種混合ワクチン(ゴービック、クイントバック)

●予防接種の内容

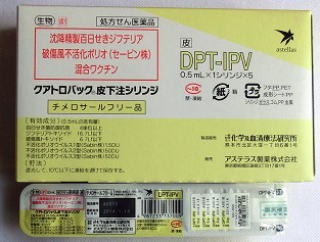

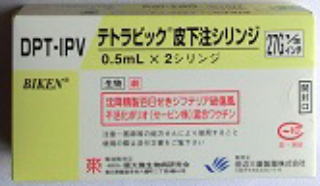

四種混合ワクチン(テトラビック、クアトロバック)に、ヒブ抗原成分を加えた五種混合ワクチンです。百日咳、破傷風、ジフテリア、ポリオ、ヒブの抗原を含みます。

●予防する病気

百日咳、破傷風、ジフテリア、ポリオ、インフルエンザ菌b型(ヒブ)感染症の発病を予防します。

百日ぜきは百日ぜき菌が原因で、母親から免疫が移行しないため、新生児でもかかる可能性がある恐ろしい病気です。けいれん性の激しい咳が続き、夜も寝られず、呼吸が止まり死亡することもあります。また、進行すると肺炎や脳障害も起こします。

![]() 2025年春、小学生の間で百日咳が大流行しており、ワクチン接種前の小さな赤ちゃんへの大きな脅威となっています。(すでに死亡者も出ています。百日咳について、詳しくはこちら)

2025年春、小学生の間で百日咳が大流行しており、ワクチン接種前の小さな赤ちゃんへの大きな脅威となっています。(すでに死亡者も出ています。百日咳について、詳しくはこちら)

破傷風はふつうに土の中にいる細菌で、傷口から入り込み、その破傷風菌の出す毒素で神経が侵され、開口障害、嚥下困難、背中の筋肉がけいれんし、最終的には身体がのけぞる後弓反張などを起こし、死亡率が80%を超えている、恐ろしい病気です。

ジフテリアはジフテリア菌という細菌が、のどに偽膜というべっとりとした白い膜を作り、喉頭に炎症が及ぶと、犬が吠えるような咳を反復します。クループというのは、元来このジフテリアの咳をいいました(真性クループ)。

ジフテリア菌も毒素をまき散らし、心臓の筋肉や呼吸筋が麻痺し、突然死を起こします。ソ連崩壊後、1990年代に混乱したウクライナなど東ヨーロッパの国々で、ジフテリアは大流行し、猛威を振るいました。

この百日咳菌の菌体成分の一部(狭義の不活化ワクチン)と、破傷風毒素とジフテリア毒素を無毒化(トキソイド)して、これらを混ぜたワクチンが、三種混合ワクチン(DPTワクチン)です。

ポリオウイルスはⅠ、Ⅱ、Ⅲ型があり、人だけに感染するウイルスで、経口感染します。感染しても90~95%の人は無症状です。

小児まひは、ポリオウイルスに感染後、約2000人に1人の割合で発病する病気で、症状は手足がまひし、呼吸まひで死亡する重症例もみられます。

ヒブとは血清型b(Hemophilus influenza

type b=Hib=ヒブ)のインフルエンザ菌のことで、特に5歳以下の子どもに髄膜炎、肺炎、急性喉頭蓋炎(クループ症候群)、敗血症など重い感染症を起こします。

三種混合ワクチンDPT(百日咳、破傷風、ジフテリア)に不活化ポリオワクチンIPVを混ぜて作られたのが、4種混合ワクチン(DPT-IPV)です。この四種混合ワクチンにさらにヒブワクチン成分を加えて製造されたのが、五種混合ワクチンです。

五種混合ワクチンは2種類あり、ゴービックは四種混合ワクチン(テトラビック)に、海外製のジフテリアトキソイド結合体のヒブワクチンを加えた製剤です。四種混合ワクチン(クアトロバック)に破傷風トキソイドのヒブ製剤を加えた製剤がクイントバックです。

ゴービックはそのまま接種しますが、クイントバックは接種時に注射液を調整してから接種する違いがあります。

●接種の方法

定期接種として、生後2ヵ月以降の赤ちゃんに4回接種します。(2024年4月1日より)

接種のスケジュールは、基本的に四種混合ワクチンと同一です。

生後2ヶ月から1回0.5mlを20日以上あけて3回(1期初回)、さらに6ヶ月以上の間隔をあけて、0.5mlを1回接種します(1期追加接種)。

追加接種は1期3回目から6ヵ月以上あけることになっています。当クリニックでは、1歳1ヵ月の接種を推奨しています。

接種部位は上腕に皮下注射をするか、大腿に筋肉注射をします。当クリニックでは大腿前外側部に筋肉注射で接種しています。

![]() 2023年8月29日、厚労省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会「ワクチン評価に関する小委員会」は、5種混合ワクチンを定期接種化することを了承しました。

2023年8月29日、厚労省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会「ワクチン評価に関する小委員会」は、5種混合ワクチンを定期接種化することを了承しました。

![]() 4種混合ワクチンにヒブワクチン成分を加えた、5種混合ワクチン(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン)の「ゴービック水性懸濁注シリンジ」(阪大微生物病研究会)は2023年3月27日に、「クイントバック水性懸濁注射」(KMバイオロジクス)は2023年9月25日に製造承認されました。

4種混合ワクチンにヒブワクチン成分を加えた、5種混合ワクチン(沈降精製百日せきジフテリア破傷風不活化ポリオヘモフィルスb型混合ワクチン)の「ゴービック水性懸濁注シリンジ」(阪大微生物病研究会)は2023年3月27日に、「クイントバック水性懸濁注射」(KMバイオロジクス)は2023年9月25日に製造承認されました。

Q.なぜ4回も受けなくてはいけないの?

五種混合に使う不活化ワクチンは、病原体の成分から作られています。

生ワクチンのように、弱らせたウイルスを直接接種し、軽く病気にかからせて確実に抗体を作る方法とは異なり、不活化ワクチンは効果が短いため、何度か接種を繰り返して免疫を確実にする必要があります。

初回3回の接種で一応免疫はできますが、1~2年たつと弱まってしまうので、さらに4回目を接種して免疫力を高めておきます(ブースター効果といいます)。

しかし本当は4回では少なすぎるのです。現在の百日咳含有ワクチンは重症化に対する予防効果は長期間続く事が期待できますが、発症予防効果は2~4年しか続かないと言われています。したがって、百日咳に対する免疫を強化するために、小学校入学前に5回目を、11歳で6回目を打つワクチンスケジュールを採用する先進国が多いのです。

ところが、我が国では百日咳ワクチンの副反応を叫ぶ一部の反ワク集団への過去のトラウマからか、全く実施へ向けての検討が進んでいません。

Q.5種類のワクチンを一度に接種して大丈夫?

死んだ病原体の成分や無毒化した毒素なので、5種類を一度に注射しても、赤ちゃんの体に負担がかかったり、副反応が強く出る心配はありません。

むしろ、5つの病気の注射を別々に受けるほうが、赤ちゃんは何回も痛い思いをして大変ですし、毎回副反応発生のリスクがあります。今回、四種とヒブが一緒のワクチンで接種できることになり、計4回赤ちゃんが針を刺される回数が減りました。

Q.注射したあとが、腫れやすいって本当?

2024年の市販直後調査では、半数に発熱、1/3に注射部位の硬結の副反応が報告されています。

![]() 阪大微研・田辺三菱:ゴービック水性懸濁注シリンジ 市販直後調査 副反応集計報告

阪大微研・田辺三菱:ゴービック水性懸濁注シリンジ 市販直後調査 副反応集計報告

しかし当クリニックの経験では、目立った副反応は認めず、ほとんどの例で数日で発熱、腫れはおさまっています。万が一、あまり腫れがひかなかったり、発熱が長時間続くときは、当クリニックを受診して下さい。

Q.すでに百日ぜきにかかっていても、五種混合ワクチンをうけるの?

百日ぜきは一度かかれば、抗体が作られるので、再度かかる可能性はほとんどありません。

しかし、百日咳の正確な診断は昔は難しかったので、「百日咳」とは異なる病気であるにもかかわらず、「百日咳」と診断されている可能性もあります。この場合は当然百日咳に免疫はできないわけですから、百日咳に感染してもおかしくはありません。

![]() 現在は、百日咳は核酸検出法(Lamp法)という検査で正確に診断できるようになりました。また、血液検査で診断する方法もあります。

現在は、百日咳は核酸検出法(Lamp法)という検査で正確に診断できるようになりました。また、血液検査で診断する方法もあります。

また、本当に百日咳にかかっていたとしても、五種混合ワクチンの接種によって、さらに抗体が上昇するため、十分なメリットが期待できます。

Q.3週間(20日以上)おきに3回とあるけれど、どうしてそんなに間隔をあけるの?間隔があきすぎたときは、どうしたらよい?

一度だけの接種では、免疫力は次第に薄れていってしまいます。ところが、なくなる前にちょうどいいタイミングで再接種すると、前以上にグンと免疫力が高まるため、間隔をあけるのですね。それを繰り返すことで、十分な免疫が獲得されていくのです。

五種混合ワクチンで問題になるのは、ヒブワクチンはなるべく1歳前後で追加接種を考えた方がよい(細菌性髄膜炎の予防のため)のに対し、四種混合ワクチンは学童期の百日咳の対する免疫も考え、1歳半で追加接種を行ってきたことです。

2023年8月29日に開催された第20回厚生科学審議会配付資料によれば、五種混合ワクチン導入された場合の追加接種はヒブワクチンに準じて12月が想定されており、当クリニックもヒブワクチン追加接種のタイミングで五種混合ワクチンの接種を行っています。

それと同時に、百日咳対策としては、6歳時のDPT三種混合ワクチンの任意接種を強く勧奨しています。

五種混合ワクチンも四種混合ワクチンと同様、最も大切なのは決められた回数をきちんと受けることです。間隔があいても、なるべく早めに次回の接種を受けましょう。最初から受け直す必要はありません。

![]() 現在百日咳が流行しています。免疫のない赤ちゃんは極めて危険です。生後2ヵ月になったら、なるべく早く五種混合ワクチンの接種を始めましょう(東京都感染症情報センターの発表はこちら)。

現在百日咳が流行しています。免疫のない赤ちゃんは極めて危険です。生後2ヵ月になったら、なるべく早く五種混合ワクチンの接種を始めましょう(東京都感染症情報センターの発表はこちら)。

![]()

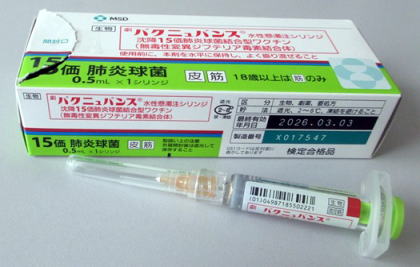

3.小児用肺炎球菌ワクチン(PC15=バクニュバンス)

●予防接種の内容

2023年4月10日に発売された、15種類の肺炎球菌血清型に対応した、新しい肺炎球菌結合型ワクチンです。

バクニュバンスは、肺炎球菌莢膜ポリサッカライドワクチンであるニューモバックスとは異なり、プレベナー13と同じ、肺炎球菌の殻の部分を精製し、免疫が高まるよう、ジフテリア毒素を結合させて作られた、結合型肺炎球菌ワクチンです。

2024年4月1日からは、定期接種として、結合型肺炎球菌ワクチンであるプレベナー13の代わりに接種することができることになりました。

しかし、2024年10月1日以降は定期接種としてプレベナー20が優先されることになり、バクニュバンスで接種を始めたお子さまのみがバクニュバンスの接種を続けることになりました。

バクニュバンスで接種を始めたお子さまはバクニュバンスで4回、新しいプレベナー20で接種を始めるお子さまは、プレベナー20で4回接種することになります。

●予防する病気

15種類の肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、22F、23F及び33F)による感染症を予防します。

一方、プレベナー13は13種類の肺炎球菌(血清型1、3、4、5、 6A、 6B、7F、9、14、23F)の感染症を予防します。バクニュバンスはプレベナー13には含まれていない、22F、33Fの2つの血清型に対しても有効です。

MSD:「バクニュバンス」パンフレットより

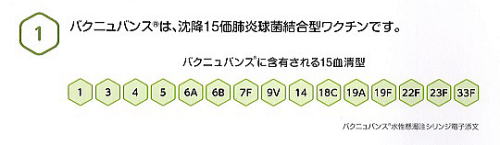

プレベナー7(PCV7:7つの肺炎球菌血清型を含む)の導入によって、侵襲性肺炎球菌感染症は激減しました。(上図)

その後、プレベナー13(PCV13:13の肺炎球菌血清型を含む)に変更され、侵襲性肺炎球菌感染症はさらに減少しましたが、今なお一定数の患者が発病しています。

これはPCV13がカバーしている肺炎球菌以外の血清型の肺炎球菌が、新たに肺炎球菌感染症の病原体になっているためと考えられます。バクニュバンスは22F、33Fの2つの血清型にも効果があり、侵襲性肺炎球菌感染症の減少が期待できます。

●接種の方法

小児では、プレベナー13と同様に、生後2ヶ月から27日間以上の間隔で3回接種(1期初回)、さらに1期追加接種として60日間以上の間隔をあけて、もう1回接種します。接種は、1回0.5mlを上腕に皮下注射、または大腿に筋肉注射で行います。

2024年4月1日から定期接種として、接種できることになりました。さらに、プレベナー13の接種の途中からバクニュバンスへの切り替えが認められたため、当クリニックは4月1日から全面的にバクニュバンスの接種を行っています。

![]() 2022年9月、バクニュバンスが高齢者用肺炎球菌ワクチンとして、薬事承認されました。さらに、2023年6月小児へ適応が拡大されました。

2022年9月、バクニュバンスが高齢者用肺炎球菌ワクチンとして、薬事承認されました。さらに、2023年6月小児へ適応が拡大されました。

![]() 2023年12月20日、厚労省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会「ワクチン評価に関する小委員会」は、15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)を定期接種化することを了承しました。

2023年12月20日、厚労省厚生科学審議会予防接種・ワクチン分科会予防接種基本方針部会「ワクチン評価に関する小委員会」は、15価肺炎球菌ワクチン(バクニュバンス)を定期接種化することを了承しました。

![]() さらに2024年10月から、プレベナー20が登場しました(次項)。プレベナー13→バクニュバンスの切り替えは認められていますが、バクニュバンス→プレベナー20は切り替え不可となっています。したがって、バクニュバンスで接種を始めたお子さまは、追加接種までまでバクニュバンスを使用します。

さらに2024年10月から、プレベナー20が登場しました(次項)。プレベナー13→バクニュバンスの切り替えは認められていますが、バクニュバンス→プレベナー20は切り替え不可となっています。したがって、バクニュバンスで接種を始めたお子さまは、追加接種までまでバクニュバンスを使用します。

Q.新しいワクチンだけど、副作用は大丈夫?

主な副反応は、注射したところの発赤や腫れ(3人に2人)、半数に発熱と、プレベナー13と変わりませんでした。

2023年12月20日に開かれた、厚労科学審議会でも「PCV15(バクニュバンス)はPCV13(プレベナー13)と比較して、有効性の向上が期待でき、安全性に差がなく、接種に係る費用が増大しない」と結論づけられています。

![]()

4.小児用肺炎球菌ワクチン(プレベナー20)

●予防接種の内容

2024年3月26日に、厚労省の専門家部会で製造販売が了承されました。2024年10月1日から、新しい定期接種のワクチンとして使用されます。

プレベナー13の後継ワクチンで、プレベナー13の血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23Fに8.10A.11A.12F.15B.22F.33Fの7つの血清型が加えられています。(22F、33Fはバクニュバンスにも含まれます)

プレベナー13と同じジフテリア毒素がキャリア蛋白として結合しているコンジュゲートワクチン(結合型ワクチン)のため、免疫が強化されています。

●予防する病気

小児における上記の20の血清型の肺炎球菌感染症(髄膜炎、敗血症、肺炎、中耳炎など)を防ぎます。

●予防接種の方法

同じ小児用肺炎球菌ワクチンとして、プレベナー13、バクニュバンスと同じ接種スケジュールとなります。

生後2ヵ月から、27日以上の間隔を開けて、3回上腕に皮下注射、または大腿に筋肉注射で行います。(3回目は1歳までに済ませます)。

3回目の接種後60日以上開けて、12~15ヵ月の(1歳~1歳3か月)の間にさらに1回、追加接種として、上腕に皮下注射、または大腿に筋肉注射で行います。

2024年10月1日からは、小児用肺炎球菌ワクチンは主にプレベナー20を使用します。プレベナー20はプレベナー13とは互換性があるため、プレベナー13を接種してきた赤ちゃんはプレベナー20に切り替えて接種します。

バクニュバンスを接種してきた赤ちゃんは、プレベナー20とバクニュバンスは互換性が検討されていないため、最後(1期追加)までバクニュバンスで接種を行います。

![]() 小児用肺炎球菌ワクチンは、2024年4月から15価のバクニュバンスに切り替わったばかりなのに、2024年10月から今度は新たにプレベナー20に切り替わります。プレベナー13で使用実績が積み重ねられてきていること、20価とカバーできる肺炎球菌感染症が広がることから、プレベナー20が使用されていくことになります。

小児用肺炎球菌ワクチンは、2024年4月から15価のバクニュバンスに切り替わったばかりなのに、2024年10月から今度は新たにプレベナー20に切り替わります。プレベナー13で使用実績が積み重ねられてきていること、20価とカバーできる肺炎球菌感染症が広がることから、プレベナー20が使用されていくことになります。

しかし短期間でころころとワクチンを変更することは接種ミスを誘発することになり、好ましくありません。何のために、バクニュバンスを承認したのでしょうか。バクニュバンスはわずか6ヵ月の生命でした。

プレベナー13→バクニュバンスは切り替え可なのに、バクニュバンス→プレベナー20は切り替え不可となっています。厚労省役人の実際に接種する医療機関や患者さんの対する配慮の無さは、毎度のことですが、呆れるばかりです。

![]()

5.B型肝炎ワクチン(ビームゲン、ヘプタバックス)

●予防接種の内容

B型肝炎を予防するワクチンです。

わが国では、妊婦がHBs抗原陽性(B型肝炎ウイルスに感染している)の場合だけ、母親から新生児に移らないように健康保険で赤ちゃんにB型肝炎ワクチンを接種するという、選択的接種(selective

vaccination)が行われてきました。

わが国では、妊婦がHBs抗原陽性(B型肝炎ウイルスに感染している)の場合だけ、母親から新生児に移らないように健康保険で赤ちゃんにB型肝炎ワクチンを接種するという、選択的接種(selective

vaccination)が行われてきました。

しかし、B型肝炎は世界中で20億人が感染しており、毎年60万人がB型肝炎に関係した病気で亡くなっています。WHOの呼びかけで、多くの国ではB型肝炎ワクチンを定期接種として接種しています。

そのため、わが国でも2016年10月1日から、B型肝炎ワクチンは定期接種になりました。

●予防する病気

血液や体液を介してB型肝炎ウイルスに感染すると、感染した人が1歳未満の場合は90%、1~4歳の場合は20~50%、それ以上の年齢では1%以下の人が、一生ウイルスの感染が続く持続感染状態(キャリア)となってしまいます。

それ以外の人は、一時的な感染で治る「一過性感染」で済みます。

この持続感染状態(キャリア)になってしまった人の10~15%が慢性肝炎を発病し、全身のだるさ、食欲不振、黄疸などの症状で苦しみます。さらに慢性肝炎患者の10~15%の人は劇症肝炎や肝硬変に病状が進み、最終的には肝臓がんになります。

現在では、インターフェロンやウイルスの増殖を抑える核酸アナログ製剤で治療が行われています。

B型肝炎ワクチンは、このB型肝炎ウイルスの感染を防ぐワクチンです。よくHPVワクチンが、がんを防ぐ初めてのワクチンといわれますが、B型肝炎ワクチンこそ、がんを防ぐために開発された最初のワクチンです。

●接種の方法

①妊婦がB型肝炎キャリアの場合:

生まれて12時間以内にB型肝炎用ガンマグロブリン(抗HBs人免疫グロブリン)を赤ちゃんに筋肉注射します。

同時に生直後、生後1ヵ月、6ヵ月に不活化ワクチン(B型肝炎ワクチン)を3回、上腕または大腿に皮下注射します。

②妊婦がB型肝炎キャリアではない、通常の赤ちゃんの接種スケジュール:

生後2か月から1ヶ月間隔で2回(27日以上開けて2回目)、5ヵ月後(1回目から139日以上開けて3回目)に追加接種を上腕、または大腿に皮下注射します。(計3回接種を行います)

五種混合、小児用肺炎球菌、ロタウイルスと同時接種を行う事が基本です。

標準的な、接種の推奨期間は、2~8か月の間です。(当クリニックの推奨スケジュールはこちら。)

Q.どうして生まれてすぐに接種するの?

(母がキャリアの場合)お母さまがB型肝炎ウイルスのキャリアだと、出産で赤ちゃんが産道を通るときに感染する可能性があります。これを母子感染といい、病気を防ぐには出産直後から適切な処置を施すことが必要となります。

それが、生まれて12時間以内のできるだけ早く行う、ガンマグロブリンの筋肉注射(抗HBs人免疫グロブリン)と1回目のB型肝炎ワクチン皮下注射です。生まれたばかりだと心配になりますが、ワクチンの安全性は高く、体に負担がかかったり副反応が出る心配はありません。

Q.お母さま以外の家族がキャリアの場合は?

(母がキャリアでない場合)諸外国ではお母さまがキャリアか否かにかかわらず、全ての赤ちゃんにB型肝炎ワクチンを行っています。この場合は、定期接種として、B型肝炎ワクチンを確実に接種してください。

![]()

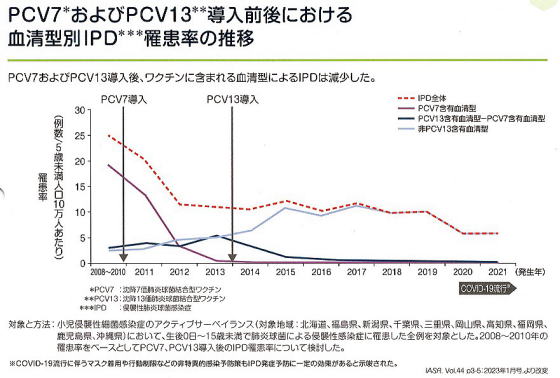

6.ロタウイルスワクチン(ロタリックス、ロタテック)

●予防接種の内容

ロタウイルス胃腸炎は、毎年1月から春先まで保育園、幼稚園などで流行を繰り返していました。

乳児冬季下痢症の半数を占めるといわれ、5歳以下の小児では毎年7万8000人が入院し、80万人が外来受診していました。

40人に1人は重症化し、経口補水療法で改善しない例もたびたび経験してきました。時に、けいれんや脳炎などの合併症もみられる、赤ちゃんにとっては深刻な感染症だったのです。

このロタウイルス胃腸炎を軽症化するのが、ロタウイルスワクチンです。

現在我が国で使用されているロタウイルスワクチンには、ロタテック(MSD)と、ロタリックス(GSK)の2種類があります。

ロタリックスは、G1P[8]ヒトロタウイルスを弱毒化したワクチン(1価ヒトロタウイルス)です。

ロタテックはウシロタウイルスにヒトロタウイルスのG1、G2、G3、G4、P[8]の遺伝子分節を導入したもので、5価組み換えウシロタウイルスワクチンと呼ばれます。

|

|

| ロタリックス | ロタテック |

●予防する病気

ロタウイルスの発病を減らし、重症化を抑えます。

ヨーロッパのロタリックスの治験では、入院を96%抑制したと報告されました。また、アメリカのロタテックの治験では、重症ロタウイルス胃腸炎による入院を96%防いだと報告されました。

また、ロタウイルスワクチンは下痢症状に対しても、74~85%の予防効果が認められています。

生後3か月以前にロタウイルスワクチンの初回を服用した場合、腸重積の増加は認めませんでした。

●接種の方法

ロタリックスは、生後2か月、3か月時に、間隔を1か月あけて、1回1.5mlを計2回経口投与します。生後24週までに接種を済ませます。

ロタテックは、生後2か月、3か月、4カ月時に、1回2mlを計3回経口投与します。 間隔を1か月あけて。生後32週までに接種を済ませます。

![]() ロタウイルスワクチンについては、別項で詳しく解説しました。こちらをお読みください。

ロタウイルスワクチンについては、別項で詳しく解説しました。こちらをお読みください。

![]() ロタウイルスワクチンは2020年10月から定期接種になりました。

ロタウイルスワクチンは2020年10月から定期接種になりました。

![]()

7.四種混合(DPT+IPV)

●予防接種の内容

百日ぜき、破傷風、ジフテリア、ポリオ(小児麻痺)の四つの病気を予防する、不活化ワクチンです。

定期接種で、生後2ヵ月から受けられます。(2023年4月1日から、生後2ヵ月より接種できることになりました)

●予防する病気

百日ぜきは百日ぜき菌が原因で、母親から免疫が移行しないため、新生児でもかかる可能性がある恐ろしい病気です。けいれん性の激しい咳が続き、夜も寝られず、呼吸が止まり死亡することもあります。また、進行すると肺炎や脳障害も起こします。

近年、三種混合ワクチン(DPT)、四種混合ワクチン(DPT-IPV)の効果の切れた、年長児や大人の間で百日咳が流行しており、家族に百日咳の患者や症状のない不顕性感染者がいると、ワクチンを受けていない3ヶ月前の赤ちゃんは90%以上の確率で感染し、かなりの確率で重症化していました。(そのため、接種が2ヵ月からに繰り上がったのです)

破傷風はふつうに土の中にいる細菌で、傷口から入り込み、その破傷風菌の出す毒素で神経が侵され、開口障害、嚥下困難、背中の筋肉がけいれんし、最終的には身体がのけぞる後弓反張などを起こし、死亡率が80%を超えている、恐ろしい病気です。

現在でも、我が国では毎年10人ぐらいが死亡しています。意識は障害されないため、患者さんは大変苦しい思いをしながら、日々を送ることになります。

ジフテリアはジフテリア菌という細菌が、のどに偽膜というべっとりとした白い膜を作り、喉頭に炎症が及ぶと、犬が吠えるような咳を反復します。クループというのは、もともとこのジフテリアの咳をいいました(真性クループ)。ジフテリア菌も毒素をまき散らし、心臓の筋肉や呼吸筋が麻痺し、突然死を起こします。ソ連崩壊後、1990年代に混乱したウクライナなど東ヨーロッパの国々で、ジフテリアは大流行し、猛威を振るいました。

この百日咳菌の菌体成分の一部(狭義の不活化ワクチン)と、破傷風毒素とジフテリア毒素を無毒化(トキソイド)して、これらを混ぜたワクチンが、三種混合ワクチン(DPTワクチン)です。

ポリオウイルスはⅠ、Ⅱ、Ⅲ型があり、人だけに感染するウイルスで、経口感染します。感染しても90~95%の人は無症状です。

小児まひは、ポリオウイルスに感染後、約2000人に1人の割合で発病する病気で、症状は手足がまひし、呼吸まひで死亡する重症例もみられます。小児まひはワクチンで予防できるため、最近まで、生ポリオワクチンの集団接種が行われてきました。

しかし、きわめてまれにワクチン株由来のポリオを発病してしまうお子さまが出たため(ワクチン内服100万回に1回)、2012年(平成24年)9月1日から、生ポリオワクチンからウイルスのいない不活化ポリオワクチンに変更になりました。

三種混合ワクチンDPT(百日咳、破傷風、ジフテリア)に不活化ポリオワクチンIPVを混ぜて作られたのが、4種混合ワクチン(DPT-IPV)です。

四種混合ワクチンは、弱毒ポリオウイルス(セービン株)を使用したテトラビック、クアトロバックがあります。両者には互換性が認められており、当クリニックではテトラビックを使用していますが、他医で他の四種混合ワクチンを接種した方でも、 当クリニックで接種することは問題ありません。

●接種の方法

Ⅰ期初回接種(3回)と追加接種の計4回接種します。いずれも上腕、または大腿の皮下に注射します。

Ⅰ期初回は3~8週(20~56日)間隔で計3 回、Ⅰ期追加は3回目の注射の1年後に、第4回目の接種を行います。

![]() 2024年4月から新しい五種混合ワクチンが始まりましたが、四種混合ワクチンで接種が始まったお子さまは、五種混合への切り替えが認められていないため、1期追加接種まで四種ワクチンを使用することになります。

2024年4月から新しい五種混合ワクチンが始まりましたが、四種混合ワクチンで接種が始まったお子さまは、五種混合への切り替えが認められていないため、1期追加接種まで四種ワクチンを使用することになります。

|

|

| クアトロバック | テトラビック |

![]()

8.ヒブワクチン(インフルエンザ菌b型)

●予防接種の内容

インフルエンザ菌b型(Hib=ヒブと呼ばれます)は、インフルエンザの原因と間違って名付けられた細菌の一種です。

このインフルエンザ菌b型のカラの部分(多糖体)に蛋白質を結合させ、この菌に対する免疫をつけるように作られたものが、Hibワクチンで、不活化ワクチンの一つです。

定期接種で、生後2ヵ月から受けられましたが、2024年4月1日からは五種混合ワクチンに含まれることになり、単独で受けるワクチンとしては姿を消すことになりました。

●予防する病気

インフルエンザ菌は、細胞壁に殻を持った莢膜株と殻を持たない無莢膜株に大別され、莢膜株はさらに莢膜の成分(莢膜株の血清型)によって、a、b、c、d、e、fの6つのグループに分けられます。

このうち、血清型b(Hemophilus influenza

type b=Hib=ヒブ)のインフルエンザ菌は特に5歳以下の子どもに髄膜炎、肺炎、急性喉頭蓋炎(クループ症候群)、敗血症など、重い感染症を起こします。

また、ヒブ感染症は抗生剤で治療したとしても、病気の進行が急激で、アメリカではヒブワクチン開始前の1980年には1万5000人の子どもがヒブ髄膜炎を発病し、うち400~500人が死亡、その他多くの子どもが脳障害などの後遺症に苦しんでいたのです。

我が国でもヒブワクチン導入前は、細菌性髄膜炎が毎年1000人発病し、うち60%がヒブによるものでした。しかもその66%は0~1歳だったのです。

また、ヒブ髄膜炎は2歳以下では、一度かかっても抗体ができないため、再度発病するリスクもありました。

インフルエンザ菌には抗生剤の効かない耐性菌も多く、ヒブ感染症の治療は難渋を極め、その死亡率が3~7%、脳の後遺症は15~20%に及んでいました。

それが、ヒブワクチン導入後、ヒブによる細菌性髄膜炎は激減し、2014年にはついに髄膜炎は0になりました。ヒブワクチンの効果が、劇的に実証されたのでした。

●接種の方法

生後2ヵ月から3回と、7~13ヵ月後に1回追加で計4回、いずれも上腕、または大腿の皮下に注射します。

四種混合ワクチン、小児用肺炎球菌ワクチン、B型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチンと同時接種を行います。(当クリニックの推奨スケジュールはこちら。)

![]() 厚生省のサーベイランスによると、2014年、ヒブ髄膜炎、ヒブ非髄膜炎の患者発生はついに0になりました。ワクチン定期接種化の輝かしい成果です。

厚生省のサーベイランスによると、2014年、ヒブ髄膜炎、ヒブ非髄膜炎の患者発生はついに0になりました。ワクチン定期接種化の輝かしい成果です。

![]() 2024年4月1日からは五種混合ワクチンに含まれることになり、単独で受けるワクチンとしては姿を消すことになりました。

2024年4月1日からは五種混合ワクチンに含まれることになり、単独で受けるワクチンとしては姿を消すことになりました。

![]()

9.小児用肺炎球菌ワクチン(PCV13=プレベナー13)

●予防接種の内容

13価肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー13)は、90種類以上ある肺炎球菌の血清型から、子どもに対し重い肺炎球菌感染症を引き起こす、13の肺炎球菌(血清型1、3、4、5、6A、6B、7F、9V、14、18C、19A、19F、23F)の殻の部分を精製し、免疫が高まるよう、ジフテリア毒素を結合させて作られた、不活化ワクチンです。

2013年11月1日から定期接種として、使用されてきました。2024年9月30日をもって、プレベナー20に全面的に切り替えられ、使用はできなくなります。

![]() それ以前は、7価(血清型4、6B、9V、14、18C、19F、23F)の肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー7)が使用されていました。

それ以前は、7価(血清型4、6B、9V、14、18C、19F、23F)の肺炎球菌結合型ワクチン(プレベナー7)が使用されていました。

プレベナー13は、小児の重い肺炎球菌感染症(侵襲性肺炎球菌感染症)の18%を占める19Aというグループに効果があり、それ以前に使用されていたプレベナー7より、髄膜炎、敗血症などの重症の肺炎球菌感染症(侵襲性肺炎球菌感染症)を減らす効果が期待されました。

●予防する病気

プレベナーは子どもの肺炎球菌感染症(髄膜炎、敗血症、肺炎、中耳炎など)に有効です。

また子どもにプレベナーを接種することにより、高齢者の重症肺炎球菌感染症も減少することが、アメリカで報告されました。

![]() 現在、高齢者の肺炎予防にも、プレベナー13は、ニューモバックス、バクニュバンスとともに、使用されています(任意接種)。

現在、高齢者の肺炎予防にも、プレベナー13は、ニューモバックス、バクニュバンスとともに、使用されています(任意接種)。

●接種の方法

生後2ヵ月から、27日以上の間隔を開けて、3回上腕または大腿に皮下注射します(3回目は1歳までに済ませます)。

3回目の接種から60日以上開けて、12~15ヵ月の(1歳~1歳3か月)の間にさらに1回、追加接種として、上腕または大腿に皮下注射します。

四種混合ワクチン、ヒブワクチン、B型肝炎ワクチン、ロタウイルスワクチンと同時接種が行われてきました。

2024年4月以降は、プレべナー13から新たに定期接種になったバクニュバンスにワクチンが切り替えられました。

![]() 2024年4月からは、プレベナー13の替わりにバクニュバンスが小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種として使用されてきました。さらに、2024年10月からはプレベナー20がプレベナー13の後継ワクチンとして使用されることになり、プレベナー13は使用できなくなります。

2024年4月からは、プレベナー13の替わりにバクニュバンスが小児用肺炎球菌ワクチンの定期接種として使用されてきました。さらに、2024年10月からはプレベナー20がプレベナー13の後継ワクチンとして使用されることになり、プレベナー13は使用できなくなります。

![]()

10.不活化ポリオワクチン(イモバックスポリオ)

●予防接種の内容

生後2ヵ月から受けられる定期接種で、小児まひを予防する不活化ワクチンです。

単独の不活化ポリオワクチン(イモバックス)もありますが、現在では五種混合ワクチンの一部として、接種されています。(単独のワクチンの接種はなくなりました)

●予防する病気

ポリオウイルスはⅠ、Ⅱ、Ⅲ型があり、人だけに感染するウイルスで、経口感染します。感染しても90~95%は症状は出ません。

小児まひは、ポリオウイルスが口から入って感染し、発病する病気です。

ポリオウイルスに感染しても、症状が出なかったり、下痢やかぜ症状だけで終わる人がほとんどですが、約2000人に1人の割合で手足がまひし、最悪の場合、呼吸まひで死亡する重症例に進展します。

我が国でも1960年に小児麻痺が大流行しましたが、ポリオ生ワクチンの接種によって、ポリオの患者があっという間に見られなくなりました。

その後、小児まひを予防するために、生ポリオワクチンの集団接種が行われてきました。

しかし、きわめてまれに生ワクチンの副反応として、ワクチン株のためにポリオを発病してしまうお子さまがみられ(ワクチン関連麻痺)、問題になりました。(ワクチン内服100万回に1回の頻度と報告されました)

そのため、2012年9月1日から、定期接種が生ポリオワクチンから不活化ポリオワクチンに切り替えられました。

●接種の方法

Ⅰ期初回3回とⅠ期追加の計4回となります。いずれも上腕、または大腿の皮下に注射します。

Ⅰ期は3~8週間の間隔で計3回打ち、その後半年~1年の間に4回目を接種します。(現在では、五種混合ワクチンの一部として、行われています。)

任意接種として、5歳時に5回目の不活化ポリオワクチンを行うことも当クリニックは勧奨しています。(くわしくはこちら)

Q.なぜ、生ワクチンから変わったの?

ポリオ生ワクチンは、全身の免疫のほかに腸管での局所免疫もできる、効果が一生続く、値段が安価で接種方法も簡単(飲ませるだけ)というように優れたワクチンでした。

ただし、先祖帰りして毒性を取り戻し、ワクチン関連麻痺を100万回に1.4回の割りで起こします。

不活化ワクチンの欠点としては、腸管免疫が弱いこと(ポリオウイルスの侵入を阻止できない)や1回のみの接種では免疫が不充分なため、四種混合ワクチンのように何回も接種を繰り返さなければならないこと、さらに高価なことなどが挙げられます。

しかし、不活化ポリオワクチンは生ポリオワクチンの副反応である、ワクチン関連麻痺やポリオワクチン未接種者への感染は起こしません。

そのため、先進国では次々と不活化ポリオワクチンに変更されてきました。そしてわが国でも2012年9月1日に、ようやく不活化ポリオワクチンへ切り替えられました。

Q.5回目の注射が必要って聞いたんだけど?

DPTワクチンの項で述べた百日咳のように、ポリオ(小児まひ)もまた、2歳以降追加接種がないため、徐々に免疫が下がっていきます。そのため、ポリオに対する免疫を強化するために、欧米では小学校に入学する4~6歳のころに、追加接種を行う国が多いようです。

我が国内ではポリオの発生はありませんが、今もポリオの発生が続く国や地域もあり、5回目の不活化ポリオワクチンの追加接種を当クリニックは推奨いたします。

![]() 不活化ポリオワクチンの5回目接種についての、当クリニックの考え方はこちら。

不活化ポリオワクチンの5回目接種についての、当クリニックの考え方はこちら。

![]()